–ú–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ—č ‚Äď —Ā–ł–ľ–≤–ĺ–Ľ—č ¬ę–ö–į–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ü–≤–Ķ—ā–ļ–į¬Ľ

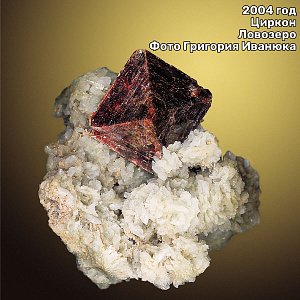

–¶–ł—Ä–ļ–ĺ–Ĺ, 2004 –≥–ĺ–ī

2004-–Ļ —Ā—ā–į–Ľ –ī–Ľ—Ź ¬ę–ö–į–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ü–≤–Ķ—ā–ļ–į¬Ľ –≥–ĺ–ī–ĺ–ľ —Ü–ł—Ä–ļ–ĺ–Ĺ–į, —Ā–ł–Ľ–ł–ļ–į—ā–į —Ü–ł—Ä–ļ–ĺ–Ĺ–ł—Ź —Ā –Ĺ–Ķ–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–ľ (–ĺ—ā –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ī–ĺ —á–Ķ—ā—č—Ä–Ķ—Ö –Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤) —Ā–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ –≥–į—Ą–Ĺ–ł—Ź. –≠—ā–ĺ—ā –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ķ–Ĺ —Ā –ī—Ä–Ķ–≤–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł. –ü—Ä–ł–Ĺ—Ź—ā–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į—ā—Ć, —á—ā–ĺ –Ķ–≥–ĺ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–ł—Ā—Ö–ĺ–ī–ł—ā –ĺ—ā –Ņ–Ķ—Ä—Ā–ł–ī—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ ¬ę—Ü–į—Ä–≥—ɖŬĽ (–∑–ĺ–Ľ–ĺ—ā–ĺ–Ļ –ļ–į–ľ–Ķ–Ĺ—Ć), —ā–į–ļ –ļ–į–ļ –ĺ–ī–Ĺ–į –ł–∑ —Ä–į–∑–Ĺ–ĺ–≤–ł–ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ļ –ł–ľ–Ķ–Ķ—ā –∑–ĺ–Ľ–ĺ—ā–ł—Ā—ā–ĺ-–∂–Ķ–Ľ—ā—É—é –ĺ–ļ—Ä–į—Ā–ļ—É.

–í –ī—Ä–Ķ–≤–Ĺ–Ķ–Ļ –ď—Ä–Ķ—Ü–ł–ł —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ –ľ–ł—Ą –ĺ —ā–ĺ–ľ, –ļ–į–ļ –Ņ–ĺ—Ź–≤–ł–Ľ—Ā—Ź –≥–ł–į—Ü–ł–Ĺ—ā ‚Äď –ļ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į—ā–į—Ź —Ä–į–∑–Ĺ–ĺ–≤–ł–ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —Ü–ł—Ä–ļ–ĺ–Ĺ–į. –Ď–ĺ–≥ –ź–Ņ–ĺ–Ľ–Ľ–ĺ–Ĺ —É—á–į—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ –≤ —Ā–ĺ—Ā—ā—Ź–∑–į–Ĺ–ł–ł –ī–ł—Ā–ļ–ĺ–Ī–ĺ–Ľ–ĺ–≤ –ł –∑–į–Ņ—É—Ā—ā–ł–Ľ –ī–ł—Ā–ļ —Ā —ā–į–ļ–ĺ–Ļ —Ā–ł–Ľ–ĺ–Ļ, —á—ā–ĺ —É–Ī–ł–Ľ —é–Ĺ–ĺ—ą—É –Ņ–ĺ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł –ď–ł–į—Ü–ł–Ĺ—ā. –ė–∑ –ļ–į–Ņ–Ķ–Ľ—Ć –ļ—Ä–ĺ–≤–ł –Ī–Ķ–ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —é–Ĺ–ĺ—ą–ł –≤—č—Ä–ĺ—Ā–Ľ–ł —Ü–≤–Ķ—ā—č –≥–ł–į—Ü–ł–Ĺ—ā—č. –ź –ĺ–ļ–į–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–≤—ą–ł–Ķ —Ü–≤–Ķ—ā—č –≤ —Ā–≤–ĺ—é –ĺ—á–Ķ—Ä–Ķ–ī—Ć –Ņ—Ä–Ķ–≤—Ä–į—ā–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –≤ –ī—Ä–į–≥–ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ļ–į–ľ–Ĺ–ł.

–¶–ł—Ä–ļ–ĺ–Ĺ —ą–ł—Ä–ĺ–ļ–ĺ —Ä–į—Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ–Ĺ –≤ –Ņ—Ä–ł—Ä–ĺ–ī–Ķ. –ē–≥–ĺ –ĺ–Ī–Ĺ–į—Ä—É–∂–ł–Ľ–ł –ī–į–∂–Ķ –≤ –ľ–Ķ—ā–Ķ–ĺ—Ä–ł—ā–Ķ, –Ĺ–į–Ļ–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –≤ –Ņ—É—Ā—ā—č–Ĺ–Ķ –ź—ā–į–ļ–į–ľ–į. –°–Ķ–Ļ—á–į—Ā –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ –Ņ—Ä–ł –≤–ĺ–∑–ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł–ł —É–Ľ—Ć—ā—Ä–į—Ą–ł–ĺ–Ľ–Ķ—ā–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –ł–∑–Ľ—É—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź —Ü–ł—Ä–ļ–ĺ–Ĺ –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į–Ķ—ā —Ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć—Ā—Ź, –į –≤ –ī—Ä–Ķ–≤–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ĺ —ā–į–ļ–ĺ–ľ —Ā–≤–ĺ–Ļ—Ā—ā–≤–Ķ –Ĺ–ł–ļ—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į–Ľ, –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É –ļ–į–ľ–Ķ–Ĺ—Ć —á–į—Ā—ā–ĺ –Ņ—É—ā–į–Ľ–ł —Ā –ī—Ä—É–≥–ł–ľ–ł —Ā–į–ľ–ĺ—Ü–≤–Ķ—ā–į–ľ–ł.

–†–į–∑–Ĺ—č–Ķ –≤–ł–ī—č —Ü–ł—Ä–ļ–ĺ–Ĺ–į –ł–ľ–Ķ—é—ā —Ā–≤–ĺ–ł –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł—Ź. –ö—Ä–į—Ā–Ĺ—č–Ļ —Ü–ł—Ä–ļ–ĺ–Ĺ ‚Äď –≥–ł–į—Ü–ł–Ĺ—ā ‚Äď –ī–ĺ–Ī—č–≤–į—é—ā –≤ –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł, –í—Ć–Ķ—ā–Ĺ–į–ľ–Ķ, –Ę–į–ł–Ľ–į–Ĺ–ī–Ķ –ł –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –ī—Ä—É–≥–ł—Ö —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–į—Ö. –í—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į—é—ā—Ā—Ź –ĺ—Ä–į–Ĺ–∂–Ķ–≤—č–Ķ, –ļ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ-–ļ–ĺ—Ä–ł—á–Ĺ–Ķ–≤—č–Ķ –ł —Ä–ĺ–∑–ĺ–≤—č–Ķ –≥–ł–į—Ü–ł–Ĺ—ā—č. –ü—Ä–ĺ–∑—Ä–į—á–Ĺ—č–Ķ –ļ–į–ľ–Ĺ–ł –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ľ–ł ¬ę–Ĺ–Ķ—Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł –į–Ľ–ľ–į–∑–į–ľ–ł¬Ľ –Ľ–ł–Ī–ĺ ¬ę–ľ–į–Ĺ—ā–į—Ä—Ā–ļ–ł–ľ–ł –ļ–į–ľ–Ĺ—Ź–ľ–ł¬Ľ –Ņ–ĺ –ľ–Ķ—Ā—ā—É –ī–ĺ–Ī—č—á–ł –≤ –ú–į–Ĺ—ā–į—Ä–Ķ, –Ĺ–į –ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–≤–Ķ –¶–Ķ–Ļ–Ľ–ĺ–Ĺ. –ě—ā –ĺ–Ī—č—á–Ĺ—č—Ö –į–Ľ–ľ–į–∑–ĺ–≤ ¬ę–Ĺ–Ķ—Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ¬Ľ –ĺ—ā–Ľ–ł—á–į—é—ā—Ā—Ź —á—É—ā—Ć –ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ķ —Ź—Ä–ļ–ł–ľ –Ī–Ľ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–ľ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –ĺ–≥—Ä–į–Ĺ–ļ–ł –ł –ľ–Ķ–Ĺ—Ć—ą–Ķ–Ļ —ā–≤–Ķ—Ä–ī–ĺ—Ā—ā—Ć—é.

–ē—Ā–Ľ–ł —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–≥—Ä–Ķ—ā—Ć –ļ–į–ľ–Ķ–Ĺ—Ć, –ĺ–Ĺ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–ł—ā—Ć —Ā–≤–ĺ–Ļ —Ü–≤–Ķ—ā. –Ę–į–ļ, —ā–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ-–ļ–ĺ—Ä–ł—á–Ĺ–Ķ–≤—č–Ļ —Ü–ł—Ä–ļ–ĺ–Ĺ, –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ķ–ľ—č–Ļ –ľ–į–Ľ–į–ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź –≤ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–ľ –≤ –Ě–ĺ—Ä–≤–Ķ–≥–ł–ł, –Ņ—Ä–ł –Ĺ–į–≥—Ä–Ķ–≤–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–≤—Ä–į—ā–ł—ā—Ā—Ź –≤ –≥–ĺ–Ľ—É–Ī–ĺ–Ļ —Ā—ā–į—Ä–Ľ–ł—ā. –ú–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ –∂–Ķ–Ľ—ā–ĺ–≥–ĺ —Ü–≤–Ķ—ā–į –ł–ľ–Ķ–Ķ—ā –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –∂–į—Ä–≥–ĺ–Ĺ. –ē–≥–ĺ –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī—Ź—ā—Ā—Ź –≤ –ź–≤—Ā—ā—Ä–į–Ľ–ł–ł, –®—Ä–ł-–õ–į–Ĺ–ļ–Ķ, –ú–į–ī–į–≥–į—Ā–ļ–į—Ä–Ķ –ł —é–≥–ĺ-–≤–ĺ—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ–Ļ –ź–∑–ł–ł. –ó–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ—č–Ķ —Ü–ł—Ä–ļ–ĺ–Ĺ—č –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –ļ—Ä–į—Ā–ł–≤—č, –Ĺ–ĺ —Ā–Ľ–ł—ą–ļ–ĺ–ľ –ĺ–Ņ–į—Ā–Ĺ—č –ł–∑-–∑–į —Ā–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–į–Ĺ–ł—Ź —Ä–į–ī–ł–ĺ–į–ļ—ā–ł–≤–Ĺ—č—Ö —ć–Ľ–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤. –ß–Ķ–ľ —Ā–≤–Ķ—ā–Ľ–Ķ–Ķ –ļ–į–ľ–Ķ–Ĺ—Ć, —ā–Ķ–ľ –ĺ–Ĺ –Ī–Ķ–∑–ĺ–Ņ–į—Ā–Ĺ–Ķ–Ķ, –Ĺ–ĺ –ī–į–∂–Ķ —Ā–į–ľ—č–Ļ —Ā–≤–Ķ—ā–Ľ–ĺ-–∑–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ—č–Ļ —Ü–ł—Ä–ļ–ĺ–Ĺ –Ĺ–Ķ–Ľ—Ć–∑—Ź –Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā—Ć –Ĺ–į —ā–Ķ–Ľ–Ķ –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–Ĺ–ĺ.

–©–Ķ—Ä–Ī–į–ļ–ĺ–≤–ł—ā, 2005 –≥–ĺ–ī

2005 –≥–ĺ–ī –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ķ–Ľ –Ņ–ĺ–ī –∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ —Č–Ķ—Ä–Ī–į–ļ–ĺ–≤–ł—ā–į. –≠—ā–ĺ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć —Ä–Ķ–ī–ļ–ł–Ļ –ł —Ö—Ä—É–Ņ–ļ–ł–Ļ –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ. –ě–Ĺ –Ī—č–Ľ –Ĺ–į–Ļ–ī–Ķ–Ĺ –≤ 1954 –≥–ĺ–ī—É –Ĺ–į —Ä—É–ī–Ĺ–ł–ļ–Ķ ¬ę–ź–Ņ–į—ā–ł—ā–ĺ–≤—č–Ļ —Ü–ł—Ä–ļ¬Ľ –Ĺ–į –≥–ĺ—Ä–Ķ –†–į—Ā–≤—É–ľ—á–ĺ—Ä—Ä –ł –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ –≤ —á–Ķ—Ā—ā—Ć —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–ĺ–≥–į, –į–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł–ļ–į –Ē–ľ–ł—ā—Ä–ł—Ź –©–Ķ—Ä–Ī–į–ļ–ĺ–≤–į.

–í 1930 –≥–ĺ–ī—É –≤ –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–≥—Ä–į–ī–Ķ –Ņ—Ä–ł –ź–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł–ł –Ĺ–į—É–ļ –°–°–°–† –Ī—č–Ľ –ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–≤–į–Ĺ –ď–Ķ–ĺ—Ö–ł–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā. –ē–≥–ĺ —Ä—É–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ —Ā—ā–į–Ľ –į–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł–ļ –§–Ķ—Ä—Ā–ľ–į–Ĺ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –≤—Ā–ļ–ĺ—Ä–Ķ –Ņ—Ä–ł–≥–Ľ–į—Ā–ł–Ľ –Ē–ľ–ł—ā—Ä–ł—Ź –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á–į –Ĺ–į –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ –∑–į–ľ–Ķ—Ā—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź. –° —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł –©–Ķ—Ä–Ī–į–ļ–ĺ–≤ –Ĺ–į—á–į–Ľ –į–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į—ā—Ć—Ā—Ź —Ä–Ķ–ī–ļ–ł–ľ–ł –ľ–Ķ—ā–į–Ľ–Ľ–į–ľ–ł. –Ď–ĺ–Ľ—Ć—ą–į—Ź —á–į—Ā—ā—Ć –Ķ–≥–ĺ –Ĺ–į—É—á–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–Ķ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ľ–į –Ĺ–į –ö–į–≤–ļ–į–∑–Ķ, –≤ –ö–ł—Ä–≥–ł–∑–ł–ł, –≤ –°—Ä–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–Ļ –ź–∑–ł–ł.

–©–Ķ—Ä–Ī–į–ļ–ĺ–≤–ł—ā –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā—Ā—Ź –ļ —Ā–ł–Ľ–ł–ļ–į—ā–į–ľ. –ě–Ĺ –ł–ľ–Ķ–Ķ—ā —Ü–≤–Ķ—ā –ĺ—ā —ā–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ-–ļ–ĺ—Ä–ł—á–Ĺ–Ķ–≤–ĺ–≥–ĺ –ī–ĺ –≥–ĺ–Ľ—É–Ī–ĺ–≤–į—ā–ĺ-–∑–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ, –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ņ—Ä–ł—Ā—É—ā—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į—ā—Ć —Ä–ĺ–∑–ĺ–≤–į—ā—č–Ļ —ā–ĺ–Ĺ. –í–Ĺ–Ķ—ą–Ĺ–Ķ –ļ–į–ľ–Ķ–Ĺ—Ć –Ņ–ĺ—Ö–ĺ–∂ –Ĺ–į –≤–Ķ–Ķ—Ä–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ—č–Ķ –ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —Ā—Ä–ĺ—Ā—ā–ļ–ł –ļ—Ä–ł—Ā—ā–į–Ľ–Ľ–ĺ–≤, –ĺ–ī–ł–Ĺ–ĺ—á–Ĺ—č–Ķ –ļ—Ä–ł—Ā—ā–į–Ľ–Ľ—č –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į—é—ā—Ā—Ź —Ä–Ķ–ī–ļ–ĺ.

–ö—Ä–ĺ–ľ–Ķ –•–ł–Ī–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ, –ö–ĺ–≤–ī–ĺ—Ä—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł –õ–ĺ–≤–ĺ–∑–Ķ—Ä—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ–į—Ā—Ā–ł–≤–ĺ–≤, —Č–Ķ—Ä–Ī–į–ļ–ĺ–≤–ł—ā –ĺ–Ī–Ĺ–į—Ä—É–∂–ł–≤–į–Ľ–ł –≤ –ģ–∂–Ĺ–ĺ–Ļ –Į–ļ—É—ā–ł–ł, –≤ –ö–į–Ĺ–į–ī–Ķ –ł –°–®–ź, –į —ā–į–ļ–∂–Ķ –≤ –ó–į–Ņ–į–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ź–≤—Ā—ā—Ä–į–Ľ–ł–ł.

- –ď–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā (35)

- –ď–ĺ—Ä–Ĺ—č–Ļ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā (38)

- –ė–∑–ī–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ –ö–Ě–¶ –†–ź–Ě (68)

- –ė–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā –ł–Ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—ā–ł–ļ–ł –ł –ľ–į—ā–Ķ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ–ĺ–ī–Ķ–Ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ł–ľ. –í. –ź. –ü—É—ā–ł–Ľ–ĺ–≤–į (9)

- –ė–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ –Ņ—Ä–ĺ–ľ—č—ą–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ —ć–ļ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł –°–Ķ–≤–Ķ—Ä–į (43)

- –ė–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā —Ö–ł–ľ–ł–ł –ł —ā–Ķ—Ö–Ĺ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł —Ä–Ķ–ī–ļ–ł—Ö —ć–Ľ–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ –ł –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā—č—Ä—Ć—Ź (57)

- –ė–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā —ć–ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ (79)

- –ú–Ķ–∂–ī—É–Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ—č–Ļ –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ (7)

- –Ě–į—É—á–Ĺ–į—Ź –Ī–ł–Ī–Ľ–ł–ĺ—ā–Ķ–ļ–į (6)

- –Ě–į—É—á–Ĺ–ĺ-–ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ł–Ļ —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä –ľ–Ķ–ī–ł–ļ–ĺ-–Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ –į–ī–į–Ņ—ā–į—Ü–ł–ł —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į –≤ –ź—Ä—ā–ł–ļ–Ķ (13)

- –Ě–į—É—á–Ĺ–ĺ-–ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ (140)

- –Ě–ü –Ě–į—É–ļ–į –ł —É–Ĺ–ł–≤–Ķ—Ä—Ā–ł—ā–Ķ—ā—č (1)

- –ě–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–į—Ź –∂–ł–∑–Ĺ—Ć (301)

- –ü–ĺ–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ-–į–Ľ—Ć–Ņ–ł–Ļ—Ā–ļ–ł–Ļ –Ī–ĺ—ā–į–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ā–į–ī-–ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā (14)

- –£–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –į—Ā–Ņ–ł—Ä–į–Ĺ—ā—É—Ä—č –ł –ľ–į–≥–ł—Ā—ā—Ä–į—ā—É—Ä—č (2)

- –¶–Ķ–Ĺ—ā—Ä –≥—É–ľ–į–Ĺ–ł—ā–į—Ä–Ĺ—č—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ –Ď–į—Ä–Ķ–Ĺ—Ü —Ä–Ķ–≥–ł–ĺ–Ĺ–į (33)

- –¶–Ķ–Ĺ—ā—Ä –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź (4)

- –¶–Ķ–Ĺ—ā—Ä –Ĺ–į–Ĺ–ĺ–ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź (9)

- –¶–Ķ–Ĺ—ā—Ä —Ą–ł–∑–ł–ļ–ĺ-—ā–Ķ—Ö–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ —ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–ł –°–Ķ–≤–Ķ—Ä–į (15)

- –Ě–į—É—á–Ĺ—č–Ļ –į—Ä—Ö–ł–≤ (14)

- –Ě–ĺ–≤–ĺ—Ā—ā–ł –Ĺ–į—É–ļ–ł (920)

- –°–ú–ė –ĺ –Ĺ–į—Ā (413)

- –í–ł–ī–Ķ–ĺ—Ā—é–∂–Ķ—ā—č (21)