–õ–Ķ–ļ—Ü–ł—Ź –≤ –ź–Ņ–į—ā–ł—ā–į—Ö –ĺ–Ī –į–Ņ–į—ā–ł—ā–Ķ: –ĺ—ā –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–į –ī–ĺ —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö —ā–Ķ—Ö–Ĺ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–Ļ

15 —Ą–Ķ–≤—Ä–į–Ľ—Ź –≤ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī—Ā–ļ–ĺ–ľ –Ē–≤–ĺ—Ä—Ü–Ķ –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—č –≤ —Ä–į–ľ–ļ–į—Ö –Ľ–Ķ–ļ—ā–ĺ—Ä–ł—Ź –Ņ–ĺ–ī —ć–≥–ł–ī–ĺ–Ļ –≥–Ľ–į–≤—č –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–į –ź–Ņ–į—ā–ł—ā—č —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ–į—Ā—Ć –Ľ–Ķ–ļ—Ü–ł—Ź –ļ–į–Ĺ–ī–ł–ī–į—ā–į –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ĺ-–ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ĺ–į—É–ļ, —Ā—ā–į—Ä—ą–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–į—É—á–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–ĺ—ā—Ä—É–ī–Ĺ–ł–ļ–į –ď–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā–į –ö–ĺ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—É—á–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä–į –†–ź–Ě –õ—é–ī–ľ–ł–Ľ—č –õ—Ź–Ľ–ł–Ĺ–ĺ–Ļ. –Ę–Ķ–ľ–į –≤—č—Ā—ā—É–Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź ¬ę–Ę–į–ļ–ĺ–Ļ –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ—á–ł–≤—č–Ļ –į–Ņ–į—ā–ł—ā¬Ľ ‚ÄĒ –Ņ—Ä–ł–≤–Ľ–Ķ–ļ–Ľ–į –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ā–Ņ–Ķ—Ü–ł–į–Ľ–ł—Ā—ā–ĺ–≤, –Ĺ–ĺ –ł –∂–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–į.

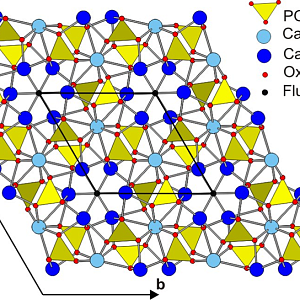

–Ě–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–į ¬ę–į–Ņ–į—ā–ł—ā¬Ľ –Ņ—Ä–ĺ–ł—Ā—Ö–ĺ–ī–ł—ā –ĺ—ā –≥—Ä–Ķ—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –≥–Ľ–į–≥–ĺ–Ľ–į ¬ę–į–Ņ–į—ā–ĺ—Ā¬Ľ ‚ÄĒ ¬ę–ĺ–Ī–ľ–į–Ĺ—č–≤–į—ā—ƬĽ. –ö–į–ļ —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑–į–Ľ–į –õ—é–ī–ľ–ł–Ľ–į –ú–ł—Ö–į–Ļ–Ľ–ĺ–≤–Ĺ–į, –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ —ć—ā–ĺ –ł–ľ—Ź –Ī–Ľ–į–≥–ĺ–ī–į—Ä—Ź —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ —Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł ¬ę–ľ–į—Ā–ļ–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź¬Ľ –Ņ–ĺ–ī –ī—Ä—É–≥–ł–Ķ –Ņ–ĺ—Ä–ĺ–ī—č. –í 1788 –≥–ĺ–ī—É –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ł–Ļ –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥ –ź–Ī—Ä–į—Ö–į–ľ –ď–ĺ—ā–Ľ–ĺ–Ī –í–Ķ—Ä–Ĺ–Ķ—Ä –≤–Ņ–Ķ—Ä–≤—č–Ķ –ĺ–Ņ–ł—Ā–į–Ľ –į–Ņ–į—ā–ł—ā, –≤—č–ī–Ķ–Ľ–ł–≤ –≤ –Ķ–≥–ĺ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ķ –ļ–į–Ľ—Ć—Ü–ł–Ļ –ł —Ą–ĺ—Ā—Ą–ĺ—Ä. –ě–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ –ł–∑-–∑–į –≤–Ĺ–Ķ—ą–Ĺ–Ķ–≥–ĺ —Ā—Ö–ĺ–ī—Ā—ā–≤–į —Ā —Ą–Ľ—é–ĺ—Ä–ł—ā–ĺ–ľ –Ņ–Ķ—Ä–≤—č–Ļ –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ķ—Ü –į–Ņ–į—ā–ł—ā–į —Ö—Ä–į–Ĺ–ł–Ľ—Ā—Ź –≤ –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—Ü–ł–ł –Ņ–ĺ–ī —á—É–∂–ł–ľ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ. –ü–ĺ–∑–∂–Ķ –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ď—É—Ā—ā–į–≤–į –†–ĺ–∑–Ķ, –ö–į—Ä–Ľ–į –†–į–ľ–ľ–Ķ–Ľ—Ć—Ā–Ī–Ķ—Ä–≥–į –ł –ě–≥—é—Ā—ā–Ķ–Ĺ–į –Ē–į–ľ—É—Ä–į –Ņ–ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–ł, —á—ā–ĺ –ļ –į–Ņ–į—ā–ł—ā—É –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā—Ā—Ź —Ü–Ķ–Ľ–į—Ź –≥—Ä—É–Ņ–Ņ–į –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–ĺ–≤, –≤–ļ–Ľ—é—á–į—é—Č–į—Ź —Ą—ā–ĺ—Ä–į–Ņ–į—ā–ł—ā, —Ö–Ľ–ĺ—Ä–į–Ņ–į—ā–ł—ā –ł –≥–ł–ī—Ä–ĺ–ļ—Ā–ł–Ľ–į–Ņ–į—ā–ł—ā. –°–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź –≤ –≥—Ä—É–Ņ–Ņ—É –į–Ņ–į—ā–ł—ā–į –≤—Ö–ĺ–ī–ł—ā 49 –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –≤–ł–ī–ĺ–≤, –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ –ł–∑ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –Ī—č–Ľ–ł –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā—č –≤ –•–ł–Ī–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–ľ –ł –õ–ĺ–≤–ĺ–∑–Ķ—Ä—Ā–ļ–ĺ–ľ –ľ–į—Ā—Ā–ł–≤–į—Ö.

–ü–ĺ–ī—Ä–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ –ĺ–Ņ–ł—Ā–į–Ľ–į –õ—é–ī–ľ–ł–Ľ–į –õ—Ź–Ľ–ł–Ĺ–į —Ä–ĺ–Ľ—Ć –į–Ņ–į—ā–ł—ā–į –≤ —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –ľ–ł—Ä–Ķ. –Ď–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ 90% –ī–ĺ–Ī—č–≤–į–Ķ–ľ–ĺ–≥–ĺ –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–į –ł–ī–Ķ—ā –Ĺ–į –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–ĺ —Ą–ĺ—Ā—Ą–ĺ—Ä–Ĺ—č—Ö —É–ī–ĺ–Ī—Ä–Ķ–Ĺ–ł–Ļ, –Ī–Ķ–∑ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –Ī—č–Ľ –Ī—č –Ĺ–Ķ–≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ĺ–Ņ—Ä–ĺ–ī—É–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–Ķ —Ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–Ķ —Ö–ĺ–∑—Ź–Ļ—Ā—ā–≤–ĺ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ –ĺ–Ī–Ķ—Ā–Ņ–Ķ—á–ł–≤–į–Ķ—ā –Ņ—Ä–ĺ–ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—É—é –Ī–Ķ–∑–ĺ–Ņ–į—Ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ņ–Ľ–į–Ĺ–Ķ—ā—č. ¬ę–≠–ļ—Ā–Ņ–ĺ–Ĺ–Ķ–Ĺ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ —Ä–ĺ—Ā—ā —á–ł—Ā–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ī–ĺ —Ā–Ķ–ľ–ł –ľ–ł–Ľ–Ľ–ł–į—Ä–ī–ĺ–≤ ‚ÄĒ –∑–į—Ā–Ľ—É–≥–į –į–Ņ–į—ā–ł—ā–ĺ–≤—č—Ö —Ä—É–ī¬Ľ, ‚ÄĒ –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ–į –õ—é–ī–ľ–ł–Ľ–į –ú–ł—Ö–į–Ļ–Ľ–ĺ–≤–Ĺ–į.

–Ě–Ķ –ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ķ –≤–į–∂–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–į –≤ –ľ–Ķ–ī–ł—Ü–ł–Ĺ–Ķ. –ź–Ņ–į—ā–ł—ā –≤—Ö–ĺ–ī–ł—ā –≤ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤ –ļ–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ļ –ł –∑—É–Ī–ĺ–≤, –ł –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –į–Ņ–į—ā–ł—ā–ĺ–≤—č—Ö –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ–ĺ–≤ –Ņ–ĺ–ľ–ĺ–≥–į—é—ā –≤ –ī–ł–į–≥–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł–ļ–Ķ –ĺ–Ĺ–ļ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –∑–į–Ī–ĺ–Ľ–Ķ–≤–į–Ĺ–ł–Ļ –ł —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–ł–ł –Ī–ł–ĺ–ł–Ĺ–∂–Ķ–Ĺ–Ķ—Ä–Ĺ—č—Ö –ł–ľ–Ņ–Ľ–į–Ĺ—ā–į—ā–ĺ–≤. –ö—Ä–ĺ–ľ–Ķ —ā–ĺ–≥–ĺ, –į–Ņ–į—ā–ł—ā –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É—é—ā –ł –≤ –ī—Ä—É–≥–ł—Ö —ā–Ķ—Ö–Ĺ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö —Ü–Ķ–Ņ–ĺ—á–ļ–į—Ö: –≤ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–Ķ –Ľ–ł—ā–ł–Ļ-–∂–Ķ–Ľ–Ķ–∑–ĺ-—Ą–ĺ—Ā—Ą–į—ā–Ĺ—č—Ö –į–ļ–ļ—É–ľ—É–Ľ—Ź—ā–ĺ—Ä–ĺ–≤, –Ľ–į–∑–Ķ—Ä–ĺ–≤ –ł –ī–į–∂–Ķ –ī–Ľ—Ź –ĺ—á–ł—Ā—ā–ļ–ł —Ä–į–ī–ł–ĺ–į–ļ—ā–ł–≤–Ĺ—č—Ö –ĺ—ā—Ö–ĺ–ī–ĺ–≤. –ė–∑—É—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ł–∑–ĺ—ā–ĺ–Ņ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–į –į–Ņ–į—ā–ł—ā–ĺ–≤—č—Ö —Ä—É–ī –Ņ–ĺ–∑–≤–ĺ–Ľ—Ź–Ķ—ā —Ä–Ķ–ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ—Ā—Ā—č, –ł —Ä–į–∑—Ä–į–Ī–į—ā—č–≤–į—é—ā –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī—č —Ā—ā–į–Ī–ł–Ľ–ł–∑–į—Ü–ł–ł —ā—Ź–∂–Ķ–Ľ—č—Ö –ľ–Ķ—ā–į–Ľ–Ľ–ĺ–≤ –≤ –Ņ–ĺ—á–≤–į—Ö.

–°–≤–ĺ–ł –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –õ—é–ī–ľ–ł–Ľ–į –ú–ł—Ö–į–Ļ–Ľ–ĺ–≤–Ĺ–į –Ņ—Ä–ĺ–≤–ĺ–ī–ł—ā –≤ —Ä–į–ľ–ļ–į—Ö –≥—Ä–į–Ĺ—ā–į –†–ĺ—Ā—Ā–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—É—á–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ą–ĺ–Ĺ–ī–į ‚ĄĖ 24-27-00037 ¬ę–ö—Ä–ł—Ā—ā–į–Ľ–Ľ–ĺ—Ö–ł–ľ–ł—Ź —Ä–Ķ–ī–ļ–ĺ–∑–Ķ–ľ–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö —ć–Ľ–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ –≤ —ā–ł—ā–į–Ĺ–ĺ—Ā–ł–Ľ–ł–ļ–į—ā–į—Ö –ł –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ĺ—É–Ņ–ĺ—Ä—Ź–ī–ĺ—á–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö —Ą–ĺ—Ā—Ą–į—ā–į—Ö –õ–ĺ–≤–ĺ–∑–Ķ—Ä—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Č–Ķ–Ľ–ĺ—á–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ľ–į—Ā—Ā–ł–≤–į¬Ľ.

- –ď–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā (34)

- –ď–ĺ—Ä–Ĺ—č–Ļ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā (38)

- –ė–∑–ī–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ –ö–Ě–¶ –†–ź–Ě (67)

- –ė–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā –ł–Ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—ā–ł–ļ–ł –ł –ľ–į—ā–Ķ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ–ĺ–ī–Ķ–Ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ł–ľ. –í. –ź. –ü—É—ā–ł–Ľ–ĺ–≤–į (9)

- –ė–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ –Ņ—Ä–ĺ–ľ—č—ą–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ —ć–ļ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł –°–Ķ–≤–Ķ—Ä–į (43)

- –ė–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā —Ö–ł–ľ–ł–ł –ł —ā–Ķ—Ö–Ĺ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł —Ä–Ķ–ī–ļ–ł—Ö —ć–Ľ–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ –ł –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā—č—Ä—Ć—Ź (57)

- –ė–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā —ć–ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ (79)

- –ú–Ķ–∂–ī—É–Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ—č–Ļ –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ (7)

- –Ě–į—É—á–Ĺ–į—Ź –Ī–ł–Ī–Ľ–ł–ĺ—ā–Ķ–ļ–į (6)

- –Ě–į—É—á–Ĺ–ĺ-–ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ł–Ļ —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä –ľ–Ķ–ī–ł–ļ–ĺ-–Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ –į–ī–į–Ņ—ā–į—Ü–ł–ł —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į –≤ –ź—Ä—ā–ł–ļ–Ķ (13)

- –Ě–į—É—á–Ĺ–ĺ-–ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ (140)

- –Ě–ü –Ě–į—É–ļ–į –ł —É–Ĺ–ł–≤–Ķ—Ä—Ā–ł—ā–Ķ—ā—č (1)

- –ě–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–į—Ź –∂–ł–∑–Ĺ—Ć (300)

- –ü–ĺ–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ-–į–Ľ—Ć–Ņ–ł–Ļ—Ā–ļ–ł–Ļ –Ī–ĺ—ā–į–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ā–į–ī-–ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā (14)

- –£–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –į—Ā–Ņ–ł—Ä–į–Ĺ—ā—É—Ä—č –ł –ľ–į–≥–ł—Ā—ā—Ä–į—ā—É—Ä—č (1)

- –¶–Ķ–Ĺ—ā—Ä –≥—É–ľ–į–Ĺ–ł—ā–į—Ä–Ĺ—č—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ –Ď–į—Ä–Ķ–Ĺ—Ü —Ä–Ķ–≥–ł–ĺ–Ĺ–į (33)

- –¶–Ķ–Ĺ—ā—Ä –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź (4)

- –¶–Ķ–Ĺ—ā—Ä –Ĺ–į–Ĺ–ĺ–ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź (9)

- –¶–Ķ–Ĺ—ā—Ä —Ą–ł–∑–ł–ļ–ĺ-—ā–Ķ—Ö–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ —ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–ł –°–Ķ–≤–Ķ—Ä–į (15)

- –Ě–į—É—á–Ĺ—č–Ļ –į—Ä—Ö–ł–≤ (14)

- –Ě–ĺ–≤–ĺ—Ā—ā–ł –Ĺ–į—É–ļ–ł (918)

- –°–ú–ė –ĺ –Ĺ–į—Ā (413)

- –í–ł–ī–Ķ–ĺ—Ā—é–∂–Ķ—ā—č (21)