–•–ł–Ī–ł–Ĺ—Ā–ļ–į—Ź –į–∑–Ī—É–ļ–į. –Ď—É–ļ–≤—č ¬ę–¶¬Ľ –ł ¬ę–߬Ľ

–¶–Ķ–Ņ–ł–Ĺ–ł—ā

–¶–Ķ–Ņ–ł–Ĺ–ł—ā-Na ‚Äď —Ä–Ķ–ī–ļ–ł–Ļ –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—ā–ł—ā—Ć –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ –≤ —Ā–Ķ–ľ–ł —ā–ĺ—á–ļ–į—Ö –≤ –ľ–ł—Ä–Ķ. –ė –Ņ—Ź—ā—Ć –ł–∑ –Ĺ–ł—Ö –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī—Ź—ā—Ā—Ź –≤ –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł. –í –ĺ—Ą–ł—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ —Ā–Ņ–ł—Ā–ļ–Ķ –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–ĺ–≤ —Ü–Ķ–Ņ–ł–Ĺ–ł—ā-Na –Ņ–ĺ–ľ–Ķ—á–Ķ–Ĺ –ļ–į–ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ł–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–Ļ, –≤–ł–ī–ł–ľ–ĺ, –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É —á—ā–ĺ –Ě.–ė. –ě—Ä–≥–į–Ĺ–ĺ–≤–į —Ā –≥—Ä—É–Ņ–Ņ–ĺ–Ļ –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–≥ –Ķ—Č–Ķ –≤ 1976 –≥–ĺ–ī—É –ĺ–Ņ–ł—Ā–į–Ľ–ł –Ķ–≥–ĺ –ļ–į–ļ Ti-–Ĺ–Ķ–Ĺ–į–ī–ļ–Ķ–≤–ł—á–ł—ā.

–í–Ņ–Ķ—Ä–≤—č–Ķ –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ –Ī—č–Ľ –ĺ–Ī–Ĺ–į—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ E.H. –°–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤—č–ľ –Ĺ–į —Ä—É–Ī–Ķ–∂–Ķ 1940-x –ł 1950-x –≥–ĺ–ī–ĺ–≤ –Ĺ–į –≥ope –õ–Ķ–Ņ—Ö–Ķ-–Ě–Ķ–Ľ—Ć–ľ. –° 1950-—Ö –Ņ–ĺ 1970-–Ķ –≥–ĺ–ī—č –ĺ–Ĺ –Ĺ–Ķ —Ä–į–∑ –Ņ–ĺ–Ņ–į–ī–į–Ľ –≤ –Ņ–ĺ–Ľ–Ķ –∑—Ä–Ķ–Ĺ–ł—Ź —É—á–Ķ–Ĺ—č—Ö, —Ö–ĺ—ā—Ź –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ķ–≥–ĺ –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–≤–ĺ–ī–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć. –í –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ķ –ĺ–Ĺ –Ī—č–Ľ –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ķ–Ĺ –Ņ–ĺ–ī —É—Ā–Ľ–ĺ–≤–Ĺ—č–ľ–ł –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł—Ź–ľ–ł –ļ–į–ļ ¬ęTi-–Ĺ–Ķ–Ĺ–į–ī–ļ–Ķ–≤–ł—á–ł—ā¬Ľ, —ā–į–ļ –ł ¬ęNb-–Ľ–į–Ī—É–Ĺ—Ü–ĺ–≤–ł—ā¬Ľ.

–≠—ā–ĺ —Ā–ł–Ľ–ł–ļ–į—ā –≤–∑–į–ł–ľ–ĺ–∑–į–ľ–Ķ–Ĺ—Ź–Ķ–ľ—č—Ö –Ĺ–į—ā—Ä–ł—Ź, –≥–ł–ī—Ä–ĺ–ļ—Ā–ĺ–Ĺ–ł—Ź, –ļ–į–Ľ–ł—Ź, —Ā—ā—Ä–ĺ–Ĺ—Ü–ł—Ź, –Ī–į—Ä–ł—Ź –≤ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā—ā—Ä—É–ļ—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–∑–ł—Ü–ł–ł –ł —ā–ł—ā–į–Ĺ–į, –Ĺ–ł–ĺ–Ī–ł—Ź –≤ –ī—Ä—É–≥–ĺ–Ļ, —Ā –≥–ł–ī—Ä–ĺ–ļ—Ā–ł–Ľ–ĺ–ľ –ł –ļ–ł—Ā–Ľ–ĺ—Ä–ĺ–ī–ĺ–ľ (–≤–∑–į–ł–ľ–ĺ–∑–į–ľ–Ķ–Ĺ—Ź–Ķ–ľ—č–ľ–ł). –°–ł–ľ–≤–ĺ–Ľ-Na –≤ —Ā—É—Ą—Ą–ł–ļ—Ā–Ķ-—É—ā–ĺ—á–Ĺ–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ —É–ļ–į–∑—č–≤–į–Ķ—ā –Ĺ–į –Ņ—Ä–Ķ–ĺ–Ī–Ľ–į–ī–į–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–į—ā—Ä–ł—Ź —Ā—Ä–Ķ–ī–ł –≤–Ĺ–Ķ–ļ–į—Ä–ļ–į—Ā–Ĺ—č—Ö –ļ–į—ā–ł–ĺ–Ĺ–ĺ–≤. –í —Ü–Ķ–Ľ–ĺ–ľ –ī–Ľ—Ź —ā–ł—ā–į–Ĺ-–ī–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ĺ—ā–Ĺ—č—Ö —á–Ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤ —ć—ā–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–ī–≥—Ä—É–Ņ–Ņ—č –ł–∑ –≥—Ä—É–Ņ–Ņ—č –≤—É–ĺ—Ä–ł—Ź—Ä–≤–ł—ā–į –ł –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É–Ķ—ā—Ā—Ź –ĺ–Ī—Č–Ķ–Ķ –ļ–ĺ—Ä–Ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ķ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ ¬ę—Ü–Ķ–Ņ–ł–Ĺ–ł—ā¬Ľ.

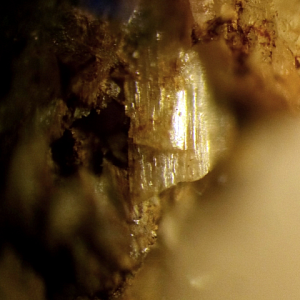

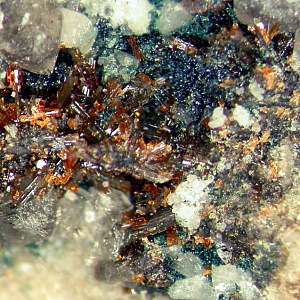

–•—Ä—É–Ņ–ļ–ĺ–ľ—É –Ņ—Ä–ĺ–∑—Ä–į—á–Ĺ–ĺ–ľ—É —Ü–Ķ–Ņ–ł–Ĺ–ł—ā—É –ĺ–Ī—č—á–Ĺ–ĺ —Ā–ĺ–Ņ—É—ā—Ā—ā–≤—É—é—ā –į–Ĺ–į–Ľ—Ć—Ü–ł–ľ, –Ľ–į–ľ–Ņ—Ä–ĺ—Ą–ł–Ľ–Ľ–ł—ā, –Ĺ–Ķ—Ą–Ķ–Ľ–ł–Ĺ, –ľ–ł–ļ—Ä–ĺ–ļ–Ľ–ł–Ĺ, –ľ–į–Ĺ–≥–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ĺ–Ķ–Ņ—ā—É–Ĺ–ł—ā, —Ą—ā–ĺ—Ä–į–Ņ–į—ā–ł—ā, —ć–≤–ī–ł–į–Ľ–ł—ā, —ć–≥–ł—Ä–ł–Ĺ. –ě–Ī—č—á–Ĺ–ĺ –ĺ–Ĺ –ĺ–Ī—Ä–į–∑—É–Ķ—ā —Ä–į–ī–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –į–≥—Ä–Ķ–≥–į—ā—č –Ņ—Ä–ł–∑–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –ļ—Ä–ł—Ā—ā–į–Ľ–Ľ–ĺ–≤ –ī–Ľ–ł–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–ĺ 1 —Ā–ľ. –ö–į–ļ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ, –ĺ–Ĺ–ł –≥—Ä—É–Ī–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ, –ī–ĺ—Ā–ļ–ĺ–≤–ł–ī–Ĺ—č–Ķ, —Ä–į—Ā—Č–Ķ–Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ, –≥—Ä–į–Ĺ–ł –Ņ–ĺ–ļ—Ä—č—ā—č –Ņ—Ä–ĺ–ī–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ —ą—ā—Ä–ł—Ö–ĺ–≤–ļ–ĺ–Ļ. –í—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź —Ü–Ķ–Ņ–ł–Ĺ–ł—ā –≤ –Ņ–Ķ–≥–ľ–į—ā–ł—ā–į—Ö –Ĺ–Ķ—Ą–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–ĺ–≤—č—Ö —Ā–ł–Ķ–Ĺ–ł—ā–ĺ–≤, —Ą–Ķ–Ĺ–ł—ā–į—Ö.

–°–≤–ĺ–Ķ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –ĺ–Ĺ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ –≤ —á–Ķ—Ā—ā—Ć –ļ–į–Ĺ–ī–ł–ī–į—ā–į –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ĺ-–ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ĺ–į—É–ļ –ź–Ĺ–į—ā–ĺ–Ľ–ł—Ź –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á–į –¶–Ķ–Ņ–ł–Ĺ–į, —Ā–Ņ–Ķ—Ü–ł–į–Ľ–ł—Ā—ā–į –≤ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł —Ä–Ķ–Ĺ—ā–≥–Ķ–Ĺ–ĺ—Ā–Ņ–Ķ–ļ—ā—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –į–Ĺ–į–Ľ–ł–∑–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –ł–∑—É—á–į–Ľ –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ—č –≥—Ä—É–Ņ–Ņ—č –Ľ–į–Ī—É–Ĺ—Ü–ĺ–≤–ł—ā–į –ł –≤—č–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ł–Ľ –Ņ–Ķ—Ä–≤—č–Ķ –ł—Ö —ć–Ľ–Ķ–ļ—ā—Ä–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ-–∑–ĺ–Ĺ–ī–ĺ–≤—č–Ķ –į–Ĺ–į–Ľ–ł–∑—č.

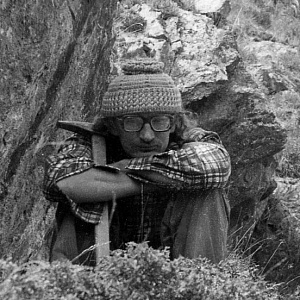

–ź–Ĺ–į—ā–ĺ–Ľ–ł–Ļ –¶–Ķ–Ņ–ł–Ĺ –ĺ–ļ–ĺ–Ĺ—á–ł–Ľ –ú–ė–§–ė, —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ľ –≤ –ė–ď–ē–ú –†–ź–Ě –Ņ–ĺ —Ā–Ņ–Ķ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł ¬ę—Ä–Ķ–Ĺ—ā–≥–Ķ–Ĺ–ĺ—Ā–Ņ–Ķ–ļ—ā—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –ľ–ł–ļ—Ä–ĺ–į–Ĺ–į–Ľ–ł–∑¬Ľ. –í –∂—É—Ä–Ĺ–į–Ľ–Ķ ¬ę–Ę–ł—ć—ā—ā–į¬Ľ –ĺ–Ĺ –Ņ–ł—ą–Ķ—ā –ĺ —Ā–Ķ–Ī–Ķ —ā–į–ļ: ¬ę–Ě–Ķ —Ā—á–ł—ā–į–Ľ, —Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–ĺ–≤ –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā–ĺ —Ā –ľ–ĺ–ł–ľ —É—á–į—Ā—ā–ł–Ķ–ľ, –ł –ī–į–∂–Ķ –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į—é, —Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ĺ –≤ –ľ–ĺ—é —á–Ķ—Ā—ā—Ć. –Ě–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–Ķ, 5-7 –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–ĺ–≤. –°–Ĺ–į—á–į–Ľ–į –Ī—č–Ľ –ĺ–ī–ł–Ĺ ‚Äď –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ tsepinite, –Ĺ–į–Ļ–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –≤ –•–ł–Ī–ł–Ĺ–į—Ö. –ü–ĺ–∑–∂–Ķ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–į —É—ā–≤–Ķ—Ä–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–ĺ–≤—č—Ö –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–ĺ–≤ –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ľ–ł—Ā—Ć, –ł —á–ł—Ā–Ľ–ĺ —Ü–Ķ–Ņ–ł–Ĺ–ł—ā–ĺ–≤ —Ā—ā–į–Ľ–ĺ —Ä–į—Ā—ā–ł. –ü–ĺ—Ź–≤–ł–Ľ–ł—Ā—Ć —Ü–Ķ–Ņ–ł–Ĺ–ł—ā—č —Ā —É–ī–≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –Ņ–į—Ä–į–ľ–Ķ—ā—Ä–ĺ–ľ —ć–Ľ–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ —Ź—á–Ķ–Ļ–ļ–ł ‚Äď paratsepinites¬Ľ. –ź–Ĺ–į—ā–ĺ–Ľ–ł–Ļ –¶–Ķ–Ņ–ł–Ĺ —É—á–į—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ –≤ –Ņ–ĺ–Ľ–Ķ–≤—č—Ö —ć–ļ—Ā–Ņ–Ķ–ī–ł—Ü–ł—Ź—Ö –≤ –ö–ł—Ä–≥–ł–∑–ł–ł, –Ĺ–į –°–į—Ö–į–Ľ–ł–Ĺ–Ķ –ł –ö—É—Ä–ł–Ľ–į—Ö –≤ –ú–ĺ–Ĺ–≥–ĺ–Ľ–ł–ł, –ö–į–Ī–į—Ä–ī–ł–Ĺ–ĺ-–Ď–į–Ľ–ļ–į—Ä–ł–ł. –Ě–į –ö–ĺ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–Ľ—É–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–≤–Ķ –Ī—č–≤–į–Ľ –ī–≤–į–∂–ī—č, –≤–Ņ–Ķ—Ä–≤—č–Ķ ‚Äď –≤ 1966 –≥–ĺ–ī—É, –≤ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ķ —Ā—ā—É–ī–Ķ–Ĺ—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā—ā—Ä–ĺ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ—ā—Ä—Ź–ī–į –ú–ė–§–ė ¬ę–ö–į–Ĺ–ī–į–Ľ–į–ļ—ą–į-66¬Ľ –Ņ—Ä–ĺ–ļ–Ľ–į–ī—č–≤–į–Ľ –∂–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ĺ–ī–ĺ—Ä–ĺ–∂–Ĺ—É—é –≤–Ķ—ā–ļ—É ¬ę–ö–į–Ĺ–ī–į–Ľ–į–ļ—ą–į-–ü—Ä–ĺ–Ľ–ł–≤—謼. –ź –≤ 1982 –≥–ĺ–ī—É –Ī—č–Ľ –≤ –•–ł–Ī–ł–Ĺ–į—Ö –≤ —ć–ļ—Ā–Ņ–Ķ–ī–ł—Ü–ł–ł –Ņ–ĺ–ī —Ä—É–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–ĺ–ľ –ó–ĺ–ł –í–į—Ā–ł–Ľ—Ć–Ķ–≤–Ĺ—č –®–Ľ—é–ļ–ĺ–≤–ĺ–Ļ.

–ě –ö–ĺ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–Ľ—É–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–≤–Ķ –ź–Ĺ–į—ā–ĺ–Ľ–ł–Ļ –¶–Ķ–Ņ–ł–Ĺ –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ľ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ā—ā–ł—Ö–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä–Ķ–Ĺ–ł–Ļ. –ö—Ä–ĺ–ľ–Ķ —ā–ĺ–≥–ĺ, –ĺ–Ĺ –į–≤—ā–ĺ—Ä –ļ–Ĺ–ł–≥–ł –Ņ–ĺ–ī –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ ¬ę–Ě–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–Ļ –ł–∑ –∂–ł–∑–Ĺ–ł –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—ā–ĺ—Ä–į¬Ľ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –ī–į–Ķ—ā –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ĺ –Ņ–ĺ–Ľ–Ķ–≤—č—Ö –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö —ć–ļ—Ā–Ņ–Ķ–ī–ł—Ü–ł—Ź—Ö. –í–ĺ—ā –ļ–į–ļ –ĺ–Ĺ–į –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į–Ķ—ā—Ā—Ź:

¬ę–í–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–į –Ĺ–Ķ —Ā—ā–ĺ–Ľ—Ć –ĺ—ā–ī–į–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ, –Ĺ–ĺ, –∑–į –≤–ĺ—Ä–ĺ—Ö–ĺ–ľ –Ĺ–į–≤–į–Ľ–ł–≤—ą–ł—Ö—Ā—Ź —Ā–ĺ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö —Ā–ĺ–Ī—č—ā–ł–Ļ, –Ņ–ĺ—á—ā–ł –∑–į–Ī—č—ā—č–Ķ, –ī–ĺ–≤–Ķ–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ľ–Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ—É—á–į—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į—ā—Ć –≤ —Ä—Ź–ī–Ķ –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö —ć–ļ—Ā–Ņ–Ķ–ī–ł—Ü–ł–Ļ –ł –≤ –°–°–°–† –ł –∑–į —Ä—É–Ī–Ķ–∂–ĺ–ľ. –°–Ķ–Ļ—á–į—Ā –≤ —ć—ā–ĺ –≤–Ķ—Ä–ł—ā—Ā—Ź —Ā —ā—Ä—É–ī–ĺ–ľ, –Ĺ–ĺ –Ĺ–į—ą —ā–ĺ–≥–ī–į –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ, –Ĺ–ĺ –≤—Ā–Ķ-—ā–į–ļ–ł –Ĺ–Ķ–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ļ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā ‚Äď –ė–ď–ē–ú –ź–Ě –°–°–°–† —Ä–į—Ā—Ā—č–Ľ–į–Ľ–į –Ņ–ĺ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ –ł –ľ–ł—Ä—É –≤ –≥–ĺ–ī –ī–ĺ —Ā—ā–į —ć–ļ—Ā–Ņ–Ķ–ī–ł—Ü–ł–Ļ. –ė –Ķ—Ā–Ľ–ł —Ā –Ĺ–į—É—á–Ĺ—č–ľ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–ĺ–ľ —ć–ļ—Ā–Ņ–Ķ–ī–ł—Ü–ł–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ, –ļ–į–ļ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ, –Ĺ–Ķ –≤–ĺ–∑–Ĺ–ł–ļ–į–Ľ–ĺ (–≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł —Ā–į–ľ–ł –ł –Ņ–ĺ–ī —Ā–Ķ–Ī—Ź —Ą–ĺ—Ä–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ–ł —Ā–≤–ĺ–ł –ĺ—ā—Ä—Ź–ī—č), —ā–ĺ —Ā –ĺ–Ī—Ā–Ľ—É–∂–ł–≤–į—é—Č–ł–ľ –Ņ–Ķ—Ä—Ā–ĺ–Ĺ–į–Ľ–ĺ–ľ (–Ņ–ĺ–≤–į—Ä–į, –Ľ–į–Ī–ĺ—Ä–į–Ĺ—ā—č, –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—ā–ĺ—Ä—č) –Ņ–ĺ—á—ā–ł –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –Ī—č–Ľ–į –Ĺ–į–Ņ—Ä—Ź–∂–Ķ–Ĺ–ļ–į. –ü—Ä–ł—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ī—Ä–į—ā—Ć –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī –ī–į–∂–Ķ —Ā–ĺ —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ—č, –Ĺ–ĺ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ—č–ľ —Ä–Ķ–∑–Ķ—Ä–≤–ĺ–ľ –ī–Ľ—Ź ¬ę–ĺ–Ī—Ā–Ľ—É–≥–ł¬Ľ –Ī—č–Ľ–ł –į–Ĺ–į–Ľ–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –Ņ–ĺ–ī—Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā–į. –≠—ā–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ —É–ī–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ –ł –≤—č–≥–ĺ–ī–Ĺ–ĺ —Ā–ĺ –≤—Ā–Ķ—Ö —ā–ĺ—á–Ķ–ļ –∑—Ä–Ķ–Ĺ–ł—Ź ‚Äď –Ĺ–į–ī–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ —á–Ķ–ľ-—ā–ĺ –∑–į–Ĺ—Ź—ā—Ć ¬ę–į–Ĺ–į–Ľ–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤¬Ľ –≤–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –Ľ–Ķ—ā–Ĺ–Ķ–≥–ĺ –∑–į–Ņ—É—Ā—ā–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā–į, –∑–į–ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–ĺ–≤–į—ā—Ć —Ā —Ü–Ķ–Ľ—Ć—é –ī–į–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ–Ļ—ą–Ķ–≥–ĺ –ł—Ö —É—á–į—Ā—ā–ł—Ź –≤ –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–ł –Ĺ–į–Ļ–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ļ–į–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ–į. –ö —ā–ĺ–ľ—É –∂–Ķ ¬ę–į–Ĺ–į–Ľ–ł—ā–ł–ļ–ł¬Ľ –ł —Ā–į–ľ–ł –Ņ–ĺ —Ā–Ķ–Ī–Ķ –ī–į–Ľ–Ķ–ļ–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā–į–ľ—č–Ķ –Ĺ–Ķ—ć—Ä—É–ī–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā—Ā–ļ–ł–Ķ —Ā–ĺ—ā—Ä—É–ī–Ĺ–ł–ļ–ł, –∑–Ĺ–į—é—Č–ł–Ķ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ–į—Ā–Ľ—č—ą–ļ–Ķ –ļ–ĺ–Ķ-—á—ā–ĺ –ĺ —ą–Ľ–ł—Ą–į—Ö, –Ņ—Ä–ĺ–Ī–į—Ö –ł –≤—Ā—Ź–ļ–ł—Ö –ī—Ä—É–≥–ł—Ö –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –ł –Ņ–Ķ—ā—Ä–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –ĺ–Ī—ä–Ķ–ļ—ā–į—Ö.

–í —ā–į–ļ–ĺ–ľ —Ā–ĺ—ā—Ä—É–ī–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ĺ–≤ –ł –į–Ĺ–į–Ľ–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤ –Ī—č–Ľ –ĺ–Ī–ĺ—é–ī–Ĺ—č–Ļ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā. –í–ĺ—ā –ł –ľ–Ĺ–Ķ, —ā–ł–Ņ–ł—á–Ĺ–ĺ–ľ—É –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—é –į–Ĺ–į–Ľ–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ī—Ä–į—ā–ł–ł, –Ī—č–Ľ –Ņ–ĺ–Ľ–Ķ–∑–Ķ–Ĺ —ā–į–ļ–ĺ–Ļ ¬ę–Ņ–ĺ–Ľ–Ķ–≤–ĺ–Ļ —Ä–ĺ–ľ–į–ŬĽ —Ā –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–į–ľ–ł. –ě–Ĺ –ī–į–≤–į–Ľ –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ĺ—ā–ī–ĺ—Ö–Ĺ—É—ā—Ć –ĺ—ā —Ä—É—ā–ł–Ĺ—č –Ī—É–ī–Ĺ–ł—á–Ĺ—č—Ö –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā—Ā–ļ–ł—Ö –ī–Ķ–Ľ, –ĺ—ā —É—ā–ĺ–ľ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö (—Ö–ĺ—ā—Ź, –∑–į—á–į—Ā—ā—É—é, –ł —É–≤–Ľ–Ķ–ļ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö) –Ī–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ —É –Ņ—Ä–ł–Ī–ĺ—Ä–ĺ–≤ –ł –ľ–ĺ–Ĺ–ł—ā–ĺ—Ä–ĺ–≤, –ĺ—ā —Ā—ā–ĺ–Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ–Ļ —ą—É–ľ–Ĺ–ĺ–Ļ –ł –Ī–Ķ—Ā—ā–ĺ–Ľ–ļ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–≤—Ā–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–≤–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā—É–Ķ—ā—č, –ĺ—ā–Ĺ–ł–ľ–į—é—Č–Ķ–Ļ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –ł —Ā–ł–Ľ—č, —É–Ī–ł–≤–į—é—Č–Ķ–Ļ –Ĺ–Ķ—Ä–≤–Ĺ—č–Ķ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł –ł —á—É–≤—Ā—ā–≤–į. –Ę–į–ļ–ĺ–Ļ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ –ī–į–≤–į–Ľ (–Ņ—Ä–ł –Ĺ–į—ą–Ķ–ľ —Ö—Ä–ĺ–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–ľ –Ī–Ķ–∑–ī–Ķ–Ĺ–Ķ–∂—Ć–Ķ) –Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—Ā–Ĺ—É—é –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ł –ľ–ł—Ä –Ņ–ĺ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–Ķ—ā—Ć, –ł —Ā–Ķ–Ī—Ź –Ņ–ĺ–ļ–į–∑–į—ā—Ć, –≤–Ķ—Ä–Ĺ–Ķ–Ķ, –ł—Ā–Ņ—č—ā–į—ā—Ć —Ā–Ķ–Ī—Ź –≤ —Ä–į–∑–Ĺ–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ—č—Ö –Ņ–ĺ–Ľ–Ķ–≤—č—Ö –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–ł–∑–ł—Ź—Ö (–į –ł—Ö –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į —Ö–≤–į—ā–į–Ľ–ĺ —Ā –ł–∑–Ī—č—ā–ļ–ĺ–ľ), –ł –Ņ—Ä–ł —ć—ā–ĺ–ľ –Ķ—Č–Ķ –ł –∑–į—Ä–į–Ī–ĺ—ā–į—ā—Ć.

–Ę–ĺ –ĺ–Ī—Ā—ā–ĺ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ, —á—ā–ĺ –∑–į –≤—Ā–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —É–ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ł—Ź –Ķ—Č–Ķ –ł –ī–ĺ–Ņ–Ľ–į—á–ł–≤–į–Ľ–ł (—ā–į–ļ –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ķ–ľ—č–Ķ ¬ę–Ņ–ĺ–Ľ–Ķ–≤—č–Ķ¬Ľ) –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ņ–ĺ—Ä–į–∂–į–Ľ–ĺ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ. –Ę–Ķ–Ī—Ź –Ī–Ķ—Ā–Ņ–Ľ–į—ā–Ĺ–ĺ –ī–ĺ–≤–ĺ–∑–ł–Ľ–ł –ī–ĺ –ĺ—á–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ľ–Ķ—Ā—ā–į (–į –ľ–Ķ—Ā—ā–į –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É-—ā–ĺ –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –Ī—č–Ľ–ł –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ—č–Ķ), —Ā–Ĺ–į–Ī–∂–į–Ľ–ł –ĺ–ī–Ķ–∂–ļ–ĺ–Ļ –ł –ĺ–Ī—É–≤–ļ–ĺ–Ļ, –ļ–ĺ—Ä–ľ–ł–Ľ–ł, –Ņ–ĺ–ł–Ľ–ł, –≤–ĺ–ī–ł–Ľ–ł –Ĺ–į —ć–ļ—Ā–ļ—É—Ä—Ā–ł–ł –Ņ–ĺ —á—É–ī–Ķ—Ā–Ĺ—č–ľ –ľ–į—Ä—ą—Ä—É—ā–į–ľ, –ł –Ņ—Ä–ł —ć—ā–ĺ–ľ –Ķ—Č–Ķ –Ņ—Ä–ł–Ņ–Ľ–į—á–ł–≤–į—ā—Ć –∑–į –≤—Ā–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —É–ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ł—Ź. –°–Ķ–Ļ—á–į—Ā –≤ –ľ–ĺ–ī–Ķ –≤—Ā—Ź—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ —ć–ļ—Ā—ā—Ä–ł–ľ, –Ľ—é–ī–ł –Ņ–Ľ–į—ā—Ź—ā –Ī–Ķ—ą–Ķ–Ĺ—č–Ķ –Ī–į–Ī–ļ–ł –∑–į —É–ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ł–Ķ –ł—Ā–Ņ—č—ā–į—ā—Ć —ā–ĺ, –∑–į —á—ā–ĺ –Ĺ–į–ľ –≥–ĺ—Ā—É–ī–į—Ä—Ā—ā–≤–ĺ –Ķ—Č–Ķ –ł –Ņ—Ä–ł–Ņ–Ľ–į—á–ł–≤–į–Ľ–ĺ. –ü—Ä–į–≤–ī–į, –ł —Ä–į–Ī–ĺ—á–ł–Ļ –ī–Ķ–Ĺ—Ć (–Ķ—Ā–Ľ–ł –Ķ–≥–ĺ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ —ā–į–ļ –Ĺ–į–∑–≤–į—ā—Ć) –Ī—č–Ľ —É –Ĺ–į—Ā –Ĺ–Ķ–Ĺ–ĺ—Ä–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–Ļ, –Ĺ–ĺ —ć—ā–ĺ —É–∂–Ķ –Ī—č–Ľ–ł –ľ–Ķ–Ľ–ĺ—á–ł –∂–ł–∑–Ĺ–ł, —Ā –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–ľ–ł –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ľ–ł—Ä–ł—ā—Ć—Ā—Ź.

–ö—Ä–ĺ–ľ–Ķ —ā–ĺ–≥–ĺ —ā–į–ļ–ĺ–Ļ ¬ę–Ņ–ĺ–Ľ–Ķ–≤–ĺ–Ļ —Ä–ĺ–ľ–į–ŬĽ –ī–į–≤–į–Ľ –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä–ĺ—Ā—ā–į. –Į –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –Ķ–∑–ī–ł–Ľ —Ā –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–į–ľ–ł, —Ā –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–ľ–ł —É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ī—č–Ľ–ł —Ā–ĺ–≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č–Ķ –Ĺ–į—É—á–Ĺ—č–Ķ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā—č. –°–į–ľ –∂–Ķ –∑–į—á–į—Ā—ā—É—é –ł –ĺ—ā–Ī–ł—Ä–į–Ľ –ĺ–Ī—Ä–į–∑—Ü—č, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ —É–∂–Ķ –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ, –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ–Ķ–≤–ĺ–≥–ĺ —Ā–Ķ–∑–ĺ–Ĺ–į –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ–ĺ –ł–∑—É—á–į—ā—Ć –≤ –Ľ–į–Ī–ĺ—Ä–į—ā–ĺ—Ä–ł–ł. –ö —ā–ĺ–ľ—É –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł, –ļ–į–ļ —Ź –Ĺ–į—á–į–Ľ —É—á–į—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į—ā—Ć –≤ –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö —ć–ļ—Ā–Ņ–Ķ–ī–ł—Ü–ł—Ź—Ö, —Ź —É–∂–Ķ –ł–∑—Ä—Ź–ī–Ĺ–ĺ –ĺ—Ā–≤–ĺ–ł–Ľ—Ā—Ź –≤ –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ĺ–į—É–ļ–į—Ö (–ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –≤ –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–ĺ–≥–ł–ł), —É—Ā–Ņ–Ķ–Ľ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł—ā—Ć —Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ—Ć –ļ–į–Ĺ–ī–ł–ī–į—ā–į –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ĺ-–ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ĺ–į—É–ļ, –Ĺ–ĺ –ī–Ľ—Ź –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ĺ–≤ —Ź –≤—Ā–Ķ —Ä–į–≤–Ĺ–ĺ –ĺ—Ā—ā–į–≤–į–Ľ—Ā—Ź —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ą–ł–∑–ł–ļ–ĺ–ľ, –į –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–ĺ–ľ, –Ĺ–Ķ —Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ĺ—č–ľ –ĺ—Ā–≤–ĺ–ł—ā—Ć –≤—Ā–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ľ—É–ī—Ä–ĺ—Ā—ā–ł —ć—ā–ĺ–Ļ –∑–į—á–į—Ā—ā—É—é –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –ĺ–Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –Ĺ–į—É–ļ–ł. –Į –Ĺ–Ķ —Ā–Ņ–ĺ—Ä–ł–Ľ, –Ņ—Ä–ĺ–ī–ĺ–Ľ–∂–į–Ľ –ł –Ņ—Ä–ĺ–ī–ĺ–Ľ–∂–į—é —Ā—á–ł—ā–į—ā—Ć —Ā–Ķ–Ī—Ź —Ą–ł–∑–ł–ļ–ĺ–ľ, –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–≤—ą–ł–ľ –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ —Ā–į–ľ–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –ī–Ľ—Ź –ĺ–Ī—Č–Ķ–≥–ĺ —Ä–į–∑–≤–ł—ā–ł—Ź‚Ķ¬Ľ.

–ß–ł—Ä–≤–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł—ā

–ė—Ā–ļ–Ľ—é—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ—č–Ķ —Ā—É–ī—Ć–Ī—č –Ī—č–Ľ–ł —É –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ĺ–≤ –•–ł–Ī–ł–Ĺ: —ā–Ķ—Ö, –ļ—ā–ĺ –ł—Ā–Ņ—č—ā–į–Ľ –Ĺ–į —Ā–Ķ–Ī–Ķ –ī–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ä–Ķ–Ņ—Ä–Ķ—Ā—Ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–Ļ –ľ–į—ą–ł–Ĺ—č. –ě–ī–ł–Ĺ –ł–∑ —ā–į–ļ–ł—Ö –≥–Ķ—Ä–ĺ–Ķ–≤ –Ĺ–į—ą–Ķ–Ļ ¬ę–•–ł–Ī–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –į–∑–Ī—É–ļ–ł¬Ľ ‚Äď –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ĺ—Ä –ü–Ķ—ā—Ä –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į–Ķ–≤–ł—á –ß–ł—Ä–≤–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ, –≤—č–ī–į—é—Č–ł–Ļ—Ā—Ź —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł–Ļ —É—á–Ķ–Ĺ—č–Ļ-–≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥, –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–ĺ–≥ –ł –Ņ–Ķ—ā—Ä–ĺ–≥—Ä–į—Ą, –ī–ĺ–ļ—ā–ĺ—Ä –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ĺ-–ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ĺ–į—É–ļ.

–ě–Ĺ —Ä–ĺ–ī–ł–Ľ—Ā—Ź –≤ 1880 –≥–ĺ–ī—É –≤ –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ–Ļ —Ā–Ķ–ľ—Ć–Ķ, –Ķ–≥–ĺ –ĺ—ā–Ķ—Ü ‚Äď –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ĺ–ł–ļ —ć–ļ—Ā–Ņ–Ķ—Ä–ł–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –∑–ĺ–ĺ—ā–Ķ—Ö–Ĺ–ł–ļ–ł –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į–Ļ –ß–ł—Ä–≤–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ. –ü–Ķ—ā—Ä —Ā –∑–ĺ–Ľ–ĺ—ā–ĺ–Ļ –ľ–Ķ–ī–į–Ľ—Ć—é –ĺ–ļ–ĺ–Ĺ—á–ł–Ľ –ö–ł–Ķ–≤—Ā–ļ–ł–Ļ —É–Ĺ–ł–≤–Ķ—Ä—Ā–ł—ā–Ķ—ā –ł –Ī—č–Ľ –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ĺ–ī–į—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ —Ā—ā—É–ī–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ –Ķ–≥–ĺ –ī–ł–Ņ–Ľ–ĺ–ľ–Ĺ–į—Ź —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į ¬ę–ė—Ā–ļ—É—Ā—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–ĺ–≤ –≤ XIX —Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā–ł–ł¬Ľ –Ī—č–Ľ–į –Ĺ–į–Ņ–Ķ—á–į—ā–į–Ĺ–į –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–≥–ĺ–Ļ. –ó–į—ā–Ķ–ľ —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ—Ā—Ź –≤ –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–ĺ–≥–ł–ł –≤ —É–Ĺ–ł–≤–Ķ—Ä—Ā–ł—ā–Ķ—ā–į—Ö –ď–Ķ—Ä–ľ–į–Ĺ–ł–ł. –ė–∑—É—á–į–Ľ –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–ĺ–≥–ł—é –≤ –ė—ā–į–Ľ–ł–ł –ł –ź–≤—Ā—ā—Ä–ł–ł, –≤—č–Ķ–∑–∂–į–Ľ –Ĺ–į –ļ–ĺ–Ĺ–≥—Ä–Ķ—Ā—Ā—č –≤ –°–ļ–į–Ĺ–ī–ł–Ĺ–į–≤–ł—é, –Ĺ–ĺ –≤—Ā–Ķ —ć—ā–ĺ ‚Äď –ī–ĺ —Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ł. –ź –Ņ–ĺ–∑–∂–Ķ –Ņ–ĺ–Ķ–∑–ī–ļ–ł –Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—ā–ł–Ľ–ł—Ā—Ć. –ě–Ĺ –Ņ—Ä–Ķ–Ņ–ĺ–ī–į–≤–į–Ľ –≤ –Ē–ĺ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā–Ķ—Ö–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā–Ķ –≤ –Ě–ĺ–≤–ĺ—á–Ķ—Ä–ļ–į—Ā—Ā–ļ–Ķ, –Ī—č–Ľ –ĺ—ā–ľ–Ķ—á–Ķ–Ĺ –õ–ĺ–ľ–ĺ–Ĺ–ĺ—Ā–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–Ķ–ľ–ł–Ķ–Ļ –∑–į –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –≥—Ä–į–Ĺ–ł—ā–ĺ–≤ –ł –≥—Ä–Ķ–Ļ–∑–Ķ–Ĺ–ĺ–≤, –∑–į–≤–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ľ –ě—ā–ī–Ķ–Ľ–ĺ–ľ –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö —Ä–Ķ—Ā—É—Ä—Ā–ĺ–≤ –°–Ķ–≤–Ķ—Ä–ĺ-–ö–į–≤–ļ–į–∑—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ď–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ļ–ĺ–ľ–ł—ā–Ķ—ā–į‚Ķ –ź –∑–į—ā–Ķ–ľ –≤ –Ķ–≥–ĺ –Ī–ł–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł–ł –Ņ–ĺ—Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź —Ā—ā—Ä–į—ą–Ĺ–į—Ź —Ā—ā—Ä–ĺ–ļ–į: ¬ę–° —Ź–Ĺ–≤–į—Ä—Ź 1931 –Ī—č–Ľ –≤ –Ī–Ķ–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ–Ļ –ĺ—ā–Ľ—É—á–ļ–Ķ¬Ľ.

–í –Ĺ–ĺ—á—Ć –Ĺ–į 6 —Ā–Ķ–Ĺ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 1931 –≥–ĺ–ī–į –ß–ł—Ä–≤–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ –į—Ä–Ķ—Ā—ā–ĺ–≤–į–Ĺ –ď–ü–£ ¬ę–∑–į —Ā–ĺ–ļ—Ä—č—ā–ł–Ķ –Ĺ–Ķ–ī—ĬĽ, —á–Ķ—Ä–Ķ–∑ –ī–≤–į –ī–Ĺ—Ź –ĺ—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ –Ņ–ĺ 58 —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź, –Ņ—É–Ĺ–ļ—ā 7 –ł –Ņ—Ä–ł–≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–Ķ–Ĺ –ļ 10 –≥–ĺ–ī–į–ľ –ł—Ā–Ņ—Ä–į–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –Ľ–į–≥–Ķ—Ä–Ķ–Ļ. –Ě–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ—É –∑–Ĺ–į–Ĺ–ł—Ź –ł –ĺ–Ņ—č—ā —ć—ā–ĺ–≥–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į –Ĺ–Ķ–ĺ–Ī—Ö–ĺ–ī–ł–ľ—č —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ, –ĺ–Ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ī–ĺ–Ľ–∂–į–Ķ—ā –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į—ā—Ć—Ā—Ź –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–Ķ–Ļ, —á—ā–ĺ –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź, –Ņ–ĺ–ī –Ņ—Ä–ł—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–ĺ–ľ. –í–Ĺ–į—á–į–Ľ–Ķ –≤ –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ĺ—Ä–į–∑–≤–Ķ–ī–ļ–Ķ –≤ –Ľ–į–≥–Ķ—Ä–Ķ –£—Ö—ā—č, –∑–į—ā–Ķ–ľ –Ĺ–į —Ā—ā—Ä–ĺ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–Ķ –Ď–Ķ–Ľ–ĺ–ľ–ĺ—Ä—Ā–ļ–ĺ-–Ď–į–Ľ—ā–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ļ–į–Ĺ–į–Ľ–į, –į –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ, –Ī–Ľ–į–≥–ĺ–ī–į—Ä—Ź —Ö–ĺ–ī–į—ā–į–Ļ—Ā—ā–≤—É –į–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł–ļ–ĺ–≤ –ź.–ü. –ö–į—Ä–Ņ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł –ź.–ē. –§–Ķ—Ä—Ā–ľ–į–Ĺ–į, –≤ —Ā–Ķ–Ĺ—ā—Ź–Ī—Ä–Ķ 1932 –≥–ĺ–ī–į –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ –≤ —Ä–į—Ā–Ņ–ĺ—Ä—Ź–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ě—Ā–ĺ–Ī–ĺ–≥–ĺ –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ī—é—Ä–ĺ –ú—É—Ä–ľ–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–ļ—Ä—É–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ–į –ě–ď–ü–£, –≥–ī–Ķ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ľ –Ĺ–į –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź—Ö –•–ł–Ī–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö –ł –õ–ĺ–≤–ĺ–∑–Ķ—Ä—Ā–ļ–ł—Ö —ā—É–Ĺ–ī—Ä. –ü—Ä–ł–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ —É—á–į—Ā—ā–ł–Ķ –≤ –ü–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ļ –∑–į–Ņ–ĺ–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ĺ—Ä–į–∑–≤–Ķ–ī–ĺ—á–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–ĺ–Ĺ—Ą–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ—Ü–ł–ł 21-27 –Ĺ–ĺ—Ź–Ī—Ä—Ź 1932 –≥–ĺ–ī–į –≤ –•–ł–Ī–ł–Ĺ–ĺ–≥–ĺ—Ä—Ā–ļ–Ķ –ļ–į–ļ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć –ď–Ķ–ĺ–Ľ–Ī—é—Ä–ĺ —Ā –ī–ĺ–ļ–Ľ–į–ī–ĺ–ľ –ĺ –∂–Ķ–Ľ–Ķ–∑–ĺ—Ä—É–ī–Ĺ—č—Ö –Ņ–ĺ—Ä–ĺ–ī–į—Ö –ö–ĺ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ—É–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–≤–į. –Ě–į—á–ł–Ĺ–į—Ź —Ā –ľ–į—Ä—ā–į 1933 –≥–ĺ–ī–į –ü–Ķ—ā—Ä –ß–ł—Ä–≤–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ľ –≤ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ķ —ā—Ä–Ķ—Ā—ā–į ¬ę–ź–Ņ–į—ā–ł—ā¬Ľ, –∑–į–≤–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ľ —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ –ł–ľ –Ņ–Ķ—ā—Ä–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ –ļ–į–Ī–ł–Ĺ–Ķ—ā–ĺ–ľ, –≥–ī–Ķ —Ä—É–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī–ł–Ľ –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź–ľ–ł –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–ĺ–≤, –≥–ĺ—Ä–Ĺ—č—Ö –Ņ–ĺ—Ä–ĺ–ī –ł —Ä—É–ī, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ņ–ĺ—Ā—ā—É–Ņ–į–Ľ–ł —Ā –ľ–Ķ—Ā—ā —Ä–į–∑–≤–Ķ–ī–ĺ–ļ —ā—Ä–Ķ—Ā—ā–į, —Ā —Ą–į–Ī—Ä–ł–ļ –ł —Ä—É–ī–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ ‚Äď –Ņ—Ä–Ķ–ī–ľ–Ķ—ā—č –ł–∑ –ļ–į–Ī–ł–Ĺ–Ķ—ā–į –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ —Ā–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź —É–≤–ł–ī–Ķ—ā—Ć –≤ –ú–í–¶ ¬ę–ź–Ņ–į—ā–ł—ā¬Ľ. –ö—Ä–ĺ–ľ–Ķ —ā–ĺ–≥–ĺ, –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ĺ—Ä –Ņ—Ä–Ķ–Ņ–ĺ–ī–į–≤–į–Ľ –≤ –ļ–ł—Ä–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–ľ –ď–ĺ—Ä–Ĺ–ĺ–ľ —ā–Ķ—Ö–Ĺ–ł–ļ—É–ľ–Ķ, –Ī—č–Ľ –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—É–Ľ—Ć—ā–į–Ĺ—ā–ĺ–ľ –Ņ–ĺ –Ĺ–į—É—á–Ĺ–ĺ–Ļ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–Ķ –Ĺ–į –ö–ĺ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ī–į–∑–Ķ –ź–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł–ł –Ě–į—É–ļ, –ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ –ł–∑ —Ā–ĺ–į–≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–≤ —ā–ĺ–ľ–į, –ł–∑–ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ź–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł–Ķ–Ļ –Ě–į—É–ļ ¬ę–ú–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ—č –•–ł–Ī–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö –ł –õ–ĺ–≤–ĺ–∑–Ķ—Ä—Ā–ļ–ł—Ö —ā—É–Ĺ–ī—ĬĽ. –Ě–ĺ‚Ķ 11 –ī–Ķ–ļ–į–Ī—Ä—Ź 1937 –≥–ĺ–ī–į –Ī—č–Ľ —Ā–Ĺ–ĺ–≤–į –į—Ä–Ķ—Ā—ā–ĺ–≤–į–Ĺ –Ī–Ķ–∑ –Ņ—Ä–Ķ–ī—ä—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ĺ–Ī–≤–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ, –ł –ĺ—ā–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ –≤ —ā—é—Ä—Ć–ľ—É –≤ –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–≥—Ä–į–ī. 3 —Ź–Ĺ–≤–į—Ä—Ź 1939 –≥–ĺ–ī–į –≤–Ķ—Ä–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź –≤ –ö–ł—Ä–ĺ–≤—Ā–ļ.

–í –į–≤–≥—É—Ā—ā–Ķ 1941 –≥–ĺ–ī–į, –ļ–ĺ–≥–ī–į –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī —É–∂–Ķ –Ī–ĺ–ľ–Ī–ł–Ľ–ł —Ą–į—ą–ł—Ā—ā—č, –ü–Ķ—ā—Ä –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į–Ķ–≤–ł—á —ć–≤–į–ļ—É–ł—Ä—É–Ķ—ā—Ā—Ź –≤ –°–ĺ–Ľ–ł–ļ–į–ľ—Ā–ļ ‚Äď –Ĺ–į –Ņ–Ķ—Ä–≤—č–Ļ –ļ–į–Ľ–ł–Ļ–Ĺ—č–Ļ —Ä—É–ī–Ĺ–ł–ļ. –Ę–į–ľ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ –∑–į —ā—Ä–ł –≥–ĺ–ī–į –ĺ–Ĺ —Ā–ĺ–Ī–ł—Ä–į–Ķ—ā –ĺ–Ī—ą–ł—Ä–Ĺ—č–Ļ –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ, –Ņ–ĺ—Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–ĺ–≥–ł–ł –ļ–į—Ä–Ĺ–į–Ľ–Ľ–ł—ā–į, —Ā–ł–Ĺ–Ķ–Ļ —Ā–ĺ–Ľ–ł –ł –Ņ–ł—Ä–ł—ā–į, –Ņ–Ķ—ā—Ä–ĺ—Ö–ł–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ –ł —Ą–ł–∑–ł–ļ–ĺ-—Ö–ł–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ —Ā–≤–ĺ–Ļ—Ā—ā–≤–į–ľ –ļ–į–Ľ–ł–Ļ–Ĺ—č—Ö —Ä—É–ī. –ü—É–Ī–Ľ–ł–ļ—É–Ķ—ā –Ĺ–į —ć—ā–ĺ–ľ –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ–Ķ 11 –Ĺ–į—É—á–Ĺ—č—Ö —Ā—ā–į—ā–Ķ–Ļ. –í 1943 –≥–ĺ–ī—É –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ķ–∑–∂–į–Ķ—ā –≤ –ü–Ķ—Ä–ľ—Ć, –≥–ī–Ķ –ī–ĺ 1953 –≥–ĺ–ī–į –∑–į–≤–Ķ–ī—É–Ķ—ā –ļ–į—Ą–Ķ–ī—Ä–ĺ–Ļ –Ņ–Ķ—ā—Ä–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł–ł –ú–ĺ–Ľ–ĺ—ā–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –≥–ĺ—Ā—É–ī–į—Ä—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —É–Ĺ–ł–≤–Ķ—Ä—Ā–ł—ā–Ķ—ā–į –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł –ź.–ú. –ď–ĺ—Ä—Ć–ļ–ĺ–≥–ĺ.

–í –Ĺ–į—á–į–Ľ–Ķ 1945 –≥–ĺ–ī–į –§–Ķ—Ä—Ā–ľ–į–Ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–ł–Ľ –ß–ł—Ä–≤–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ļ –ł–∑–Ī—Ä–į–Ĺ–ł—é –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ —á–Ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–ľ –ź–Ě –°–°–°–†. –≠—ā–ĺ —Ā—ā–į–Ľ–ĺ –≤—č—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į–Ĺ–ł—Ź –∑–į—Ā–Ľ—É–≥ —É—á–Ķ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ, –Ĺ–ĺ –≤ –ź–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł—é –Ĺ–į—É–ļ –Ķ–≥–ĺ —ā–į–ļ –ł –Ĺ–Ķ –≤—č–Ī—Ä–į–Ľ–ł, —Ö–ĺ—ā—Ź –≤ —Ā–Ķ–Ĺ—ā—Ź–Ī—Ä–Ķ —ā–ĺ–≥–ĺ –∂–Ķ –≥–ĺ–ī–į –Ķ–≥–ĺ —Ā—É–ī–ł–ľ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ī—č–Ľ–į —Ā–Ĺ—Ź—ā–į. –Ě—É, –į –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é —Ä–Ķ–į–Ī–ł–Ľ–ł—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ĺ—Ä ¬ę–∑–į –ĺ—ā—Ā—É—ā—Ā—ā–≤–ł–Ķ–ľ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–į –Ņ—Ä–Ķ—Ā—ā—É–Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź¬Ľ –Ī—č–Ľ –Ľ–ł—ą—Ć –≤ 1989 –≥–ĺ–ī–į, —Ā–Ņ—É—Ā—ā—Ź 34 –≥–ĺ–ī–į –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –ļ–ĺ–Ĺ—á–ł–Ĺ—č.

–Ě–į—É—á–Ĺ—č–Ķ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā—č –ü–Ķ—ā—Ä–į –ß–ł—Ä–≤–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ī—č–Ľ–ł –ĺ–Ī—ą–ł—Ä–Ĺ—č. –ě–Ĺ —Ä–į–∑—Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ľ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–ł–ļ—É –≥–Ķ–ĺ–ľ–Ķ—ā—Ä–ĺ—Ö–ł–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –į–Ĺ–į–Ľ–ł–∑–į –ł –ī–į–Ľ –Ņ–ĺ–ī—Ā—á–Ķ—ā —Ö–ł–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–į –∑–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —ą–į—Ä–į. –†—Ź–ī —Ä–į–Ī–ĺ—ā –ß–ł—Ä–≤–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ —Ö–ł–ľ–ł–ļ–ĺ-–ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ –ł –Ņ–Ķ—ā—Ä–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź–ľ –ľ–Ķ—ā–Ķ–ĺ—Ä–ł—ā–ĺ–≤ –ł –≤—č—Ź—Ā–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é –∑–į–ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ļ –≤ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ķ –ľ–Ķ—ā–Ķ–ĺ—Ä–ł—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≤–Ķ—Č–Ķ—Ā—ā–≤–į, –ĺ—ā–ļ—Ä—č–Ľ –ī–≤–į ¬ę–∑–į–ļ–ĺ–Ĺ–į –ß–ł—Ä–≤–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–嬼. –ü–Ķ—ā—Ä –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į–Ķ–≤–ł—á –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ—Ā—Ź —ā–į–ļ–∂–Ķ –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ĺ–ľ –ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ľ–Ķ—ā–Ķ–ĺ—Ä–ł—ā–ĺ–≤ –≤ —Ā–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā–ł—Ā—ā–Ķ–ľ–Ķ. –í—č—Ź—Ā–Ĺ–ł–Ľ –Ņ—Ä–ĺ–ł—Ā—Ö–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ä—Ź–ī–į –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –∂–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ—č—Ö —Ä—É–ī, —Ą–ĺ—Ā—Ą–ĺ—Ä–ł—ā–ĺ–≤, —ā—É—Ą–ĺ–≤ –ł –ļ–į–Ľ–ł–Ļ–Ĺ—č—Ö —Ā–ĺ–Ľ–Ķ–Ļ. –ó–į–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ—Ā—Ź –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā–į–ľ–ł –Ľ–į–≤–ł–Ĺ–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź. –ź–≤—ā–ĺ—Ä –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ 500 –Ĺ–į—É—á–Ĺ—č—Ö —Ä–į–Ī–ĺ—ā. –°—č–Ĺ –ł –ī–ĺ—á—Ć –ü–Ķ—ā—Ä–į –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į–Ķ–≤–ł—á–į —ā–į–ļ–∂–Ķ —Ā—ā–į–Ľ–ł –≥–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–į–ľ–ł.

–ė–ľ—Ź –ß–ł—Ä–≤–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ—Ā—ā–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –≤ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł. –≠—ā–ĺ –ł –ľ–Ķ–ľ–ĺ—Ä–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –ī–ĺ—Ā–ļ–ł, –ł –ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —Ā—ā–ł–Ņ–Ķ–Ĺ–ī–ł–ł, –ļ–ĺ–Ĺ—Ą–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ—Ü–ł–ł –ł –Ĺ–į—É—á–Ĺ—č–Ķ —á—ā–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –ö—Ä–ĺ–ľ–Ķ —ā–ĺ–≥–ĺ, –ĺ–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ł—Ā–≤–ĺ–Ķ–Ĺ–ĺ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ł–∑ –≥–ĺ—Ä –≤ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–Ķ –Ņ–į–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź —ā—É–Ĺ–≥—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ–Ķ—ā–Ķ–ĺ—Ä–ł—ā–į –ł –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ—É —á–ł—Ä–≤–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł—ā—É, –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā–ĺ–ľ—É –≤ 2016 –≥–ĺ–ī—É –≥—Ä—É–Ņ–Ņ–ĺ–Ļ —É—á–Ķ–Ĺ—č—Ö –ö–ĺ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—É—á–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä–į ‚Äď –í–ł–ļ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ –Į–ļ–ĺ–≤–Ķ–Ĺ—á—É–ļ–ĺ–ľ, –Į–ļ–ĺ–≤–ĺ–ľ –ü–į—Ö–ĺ–ľ–ĺ–≤—Ā–ļ–ł–ľ, –Ę–į—Ä–į—Ā–ĺ–ľ –ü–į–Ĺ–ł–ļ–ĺ—Ä–ĺ–≤—Ā–ļ–ł–ľ –ł –ī—Ä—É–≥–ł–ľ–ł. –Ě–į—Ö–ĺ–ī–ļ–į –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ–į —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ–į—Ā—Ć –Ĺ–į –≥–ĺ—Ä–Ķ –Ę–į—Ö—ā–į—Ä–≤—É–ľ—á–ĺ—Ä—Ä, –≤ –į—Ā—Ā–ĺ—Ü–ł–į—Ü–ł–ł —Ā –į–Ņ–į—ā–ł—ā–ĺ–ľ –ł –į–Ľ—Ć–Ī–ł—ā–ĺ–ľ. –ē–≥–ĺ —Ö–ł–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź —Ą–ĺ—Ä–ľ—É–Ľ–į ‚Äď (Na,Ca)13(Fe,Mn,‚óĽ)2(Ti,Zr)5(Si2O7)4(OH,O)12 ¬∑ 2H2O.

- –ď–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā (35)

- –ď–ĺ—Ä–Ĺ—č–Ļ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā (38)

- –ė–∑–ī–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ –ö–Ě–¶ –†–ź–Ě (69)

- –ė–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā –ł–Ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—ā–ł–ļ–ł –ł –ľ–į—ā–Ķ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ–ĺ–ī–Ķ–Ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ł–ľ. –í. –ź. –ü—É—ā–ł–Ľ–ĺ–≤–į (9)

- –ė–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ –Ņ—Ä–ĺ–ľ—č—ą–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ —ć–ļ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł –°–Ķ–≤–Ķ—Ä–į (43)

- –ė–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā —Ö–ł–ľ–ł–ł –ł —ā–Ķ—Ö–Ĺ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł —Ä–Ķ–ī–ļ–ł—Ö —ć–Ľ–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ –ł –ľ–ł–Ĺ–Ķ—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā—č—Ä—Ć—Ź (57)

- –ė–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā —ć–ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ (79)

- –ú–Ķ–∂–ī—É–Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ—č–Ļ –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ (7)

- –Ě–į—É—á–Ĺ–į—Ź –Ī–ł–Ī–Ľ–ł–ĺ—ā–Ķ–ļ–į (6)

- –Ě–į—É—á–Ĺ–ĺ-–ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ł–Ļ —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä –ľ–Ķ–ī–ł–ļ–ĺ-–Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ –į–ī–į–Ņ—ā–į—Ü–ł–ł —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į –≤ –ź—Ä—ā–ł–ļ–Ķ (13)

- –Ě–į—É—á–Ĺ–ĺ-–ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ (140)

- –Ě–ü –Ě–į—É–ļ–į –ł —É–Ĺ–ł–≤–Ķ—Ä—Ā–ł—ā–Ķ—ā—č (1)

- –ě–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–į—Ź –∂–ł–∑–Ĺ—Ć (303)

- –ü–ĺ–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ-–į–Ľ—Ć–Ņ–ł–Ļ—Ā–ļ–ł–Ļ –Ī–ĺ—ā–į–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ā–į–ī-–ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā (14)

- –£–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –į—Ā–Ņ–ł—Ä–į–Ĺ—ā—É—Ä—č –ł –ľ–į–≥–ł—Ā—ā—Ä–į—ā—É—Ä—č (2)

- –¶–Ķ–Ĺ—ā—Ä –≥—É–ľ–į–Ĺ–ł—ā–į—Ä–Ĺ—č—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ –Ď–į—Ä–Ķ–Ĺ—Ü —Ä–Ķ–≥–ł–ĺ–Ĺ–į (33)

- –¶–Ķ–Ĺ—ā—Ä –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź (4)

- –¶–Ķ–Ĺ—ā—Ä –Ĺ–į–Ĺ–ĺ–ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź (9)

- –¶–Ķ–Ĺ—ā—Ä —Ą–ł–∑–ł–ļ–ĺ-—ā–Ķ—Ö–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ —ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–ł –°–Ķ–≤–Ķ—Ä–į (15)

- –Ě–į—É—á–Ĺ—č–Ļ –į—Ä—Ö–ł–≤ (14)

- –Ě–ĺ–≤–ĺ—Ā—ā–ł –Ĺ–į—É–ļ–ł (922)

- –°–ú–ė –ĺ –Ĺ–į—Ā (413)

- –í–ł–ī–Ķ–ĺ—Ā—é–∂–Ķ—ā—č (21)