Итоги работы Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН в 2024 году

Итоги 35-го, юбилейного года работы Института проблем промышленной экологии Севера в прошедшем году описал на Ученом совете Кольского научного центра директор Дмитрий Макаров.

Дмитрий Викторович напомнил, что основная цель работы института – это фундаментальные научные исследования и прикладные разработки в области создания научных основ экологической оптимизации природопользования в промышленно развитых регионах Арктической зоны Российской Федерации. Самые важные результаты фундаментальных исследований по основным направлениям работы направлены в Отделение наук о Земле РАН, Отделение Биологических наук РАН и Научные советы РАН: по проблемам горных наук, по проблемам обогащения полезных ископаемых, по гидробиологии и ихтиологии, по лесу, по проблемам экологии биологических систем и по почвоведению.

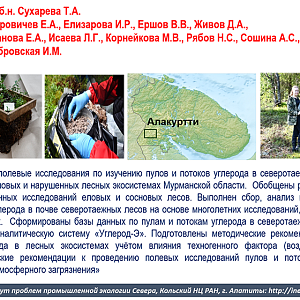

Институт входит в консорциум «РИТМ углерода», 22 научные организации которого занимаются созданием российской системы климатического мониторинга в части учета эмиссии и поглощения климатически активных веществ в наземных экосистемах на основе интеграции данных наземных измерений, дистанционного зондирования и математического моделирования. В фокусе внимания ученых ИППЭС КНЦ РАН – северотаежные леса Мурманской области. За прошедший год они впервые провели комплексную оценку пулов и потоков углерода в системе «атмосферные осадки – лесной полог – почвенные воды» и потоков парниковых газов, определили ключевые природные и антропогенные факторы, влияющие на пулы и потоки углерода в лесных экосистемах, и разработали научно-методическую основу системы мониторинга бюджета углерода в лесах на северном пределе распространения в условиях атмосферного загрязнения.

Очень интересный результат был получен в области палеогеографии и эволюции природной среды: впервые при помощи методов искусственного интеллекта с использованием финской сверхдлинной хронологии древесных колец впервые спрогнозировали изменения климата в Евро-Арктическом регионе в 21 столетии. Исследователи обнаружили, что в ближайшей перспективе (2063-2073 годы) в регионе можно ожидать значительное понижение температуры. Предполагается, что это будет результатом приближения главного солнечного минимума и может привести к климатическим изменениям, подобным «малому ледниковому периоду» в конце XVII-начале XVIII веков (именно из-за этого похолодания на картинах мастеров Северного Возрождения мы видим сугробы и покрытые льдом реки там, где в наше время за всю зиму на землю может не упасть ни единой снежинки).

Результаты еще одного исследования позволяют расширить область дендрохронологических исследований за пределы зоны распространения хвойных деревьев: впервые в России получили самую северную древесно-кольцевую хронологию из образцов березы, произрастающей севернее границы леса на Кольском полуострове.

Экологи изучили химический состав питьевых вод Кировска и элементный состав желудочного сока у жителей Апатитского и Кировского районов. В желудочном соке был выявлен тот же набор химических элементов, что и в природных водах, но в гораздо больших концентрациях. По сравнению с идеальной моделью в нем меньше натрия, калия и хлора, но больше фосфора, кроме того, в составе присутствуют лантаноиды. В желудочном соке представителей разных возрастных групп накапливаются разные элементы: у молодежи (от 12 до 22 лет) это уран, церий, ниобий, торий, стронций, барий, цинк и медь, у взрослых от 32 до 55 лет – молибден и селен, у пожилых (от 60 до 79 лет) – цирконий и лантан.

Изучая и моделируя горнотехнические системы и процессы техногенного преобразования недр, сотрудники института спрогнозировали уровни загрязнения городской атмосферы мелкой пылью. Для этого они использовали трехмерную аэротермопылегазодинамическую модель атмосферы, которую апробировали на процессах переноса пылевых загрязнений с поверхности хвостохранилища.

Проведена важная работа в области сохранения биологического разнообразия и биологических ресурсов Российской Федерации: обобщение многолетних данных о местонахождениях редких и исчезающих видов растений, грибов, лишайников и животных, обитающих в Мурманской области и оценка видов по критериям угрожаемости Международного союза охраны природы. Большая часть мест произрастания и обитания охраняемых видов не входит в ныне существующие особо охраняемые природные территории, подтверждает необходимость реорганизации некоторых из них и создания новых. Исследователи также подготовили обоснования включения видов в третье издание Красной книги Мурманской области.

По результатам пятнадцатилетнего исследования Хибин сотрудники института обосновали вклад нарушенных горных территорий в обогащение фауны заполярных регионов. При низких темпах восстановления почв и растительного покрова в специфических условиях высоких широт и горного микроклимата, вырубки и гари остаются центрами повышенного разнообразия беспозвоночных не менее десяти лет после воздействия, и этот эффект стоит учитывать при планировании и организации природоохранных мероприятий и биомониторинга.

В четвертый том Национального доклада по глобальному климату и почвенному покрову арктической зоны РФ вошли результаты другого многолетнего исследования, выявившего тренды потепления регионального климата в последнее десятилетие в сравнении с данными 40–50-летней давности. Дана характеристика современной динамике температуры зональных и горных почв Кольской Субарктики и определена специфика температурных режимов нарушенных заполярных горных почв (например, вырубок или гарей).

На двадцати пресноводных водоемах исследовали современную биологию широко распространенного в Северной Европе вида сига. Результаты использованы для разработки и развития эмпирической модели адаптаций популяций и населения рыб к изменяющимся условиям среды в Арктике. Как ведут себя холодноводные виды рыб в условиях современных климатических флуктуаций, ихтиологи узнали, изучив сезонные закономерности питания европейской ряпушки. В целом трофические условия холодноводного вида остаются благоприятными ввиду высокой пластичности стратегий питания.

Неожиданные перспективы применения некоторых видов микроскопических грибов открываются по результатам исследования хвостов обогащения лопаритовых руд Ловозерского ГОКа. Обитающие в них микроскопические грибы подвергли воздействию наиболее характерных для лопаритовых отходов редкоземельных металлов – лантана, неодима и церия. Наиболее толерантными оказались штаммы Penicillium simplicissimum и Umbelopsis isabellina. Кроме того, в результате удалось выявить эффект гормезиса – стимулирующего воздействия на рост грибов низких доз редкоземельных металлов и ингибирования при высоких концентрациях. Эти результаты могут быть полезны при оценке потенциального применения выделенных штаммов грибов в процессах биологического выщелачивания и биоремедиации, а также для разработки новых методов, связанных с использованием редкоземельных металлов в медицине и сельском хозяйстве в качестве добавок к удобрениям.

Государственное задание по всем темам научно-исследовательских работ в 2024 году успешно выполнено.

Исследования института были поддержаны двумя грантами Российского научного фонда. Это рассчитанные на период с 2024 по 2026 год проекты «Оценка химического состояния природных и питьевых вод Мурманской области, форм миграции, влияние на элементный статус жителей» и «Фоновые озера Арктической зоны Мурманской области: гидрохимия, аномалии тяжелых металлов и микропластик как новый тип загрязнения водоемов мира». Грант губернатора Мурманской области получила работа «Геоэкологическая оценка загрязнения фтором компонентов окружающей среды в зоне влияния заброшенного редкометалльного рудника Мурманской области». Исследование потоков и пулов углерода в северотаежных лесах является важнейшим инновационным проектом государственного значения и имеет отдельную финансовую поддержку. Было заключено пять межинститутских договоров и 22 – с российскими заказчиками (среди них – АО «Апатит», горнорудная компания «Партомчорр», АО «ОЛКОН», АО «Карельский окатыш», АО «Кольская ГМК», концерн «Росэнергоатом», Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН и другие организации).

Например, по заказу Кольской ГМК ученые провели оценку содержания и запасов углерода в почве, воде и озерных донных отложениях в окрестностях Мончегорска, а для концерна «Росэнергоатом» уже 20 лет ведут комплексный мониторинг состояния наземных и водных экосистем в районе деятельности Кольской АЭС и на территориях вне зоны интенсивного промышленного воздействия. Более десяти лет продолжается сотрудничество с Оленегорским ГОКом: здесь созданы системы фитоочистки сточных карьерных вод, и сотрудники института занимаются авторским надзором за развитием растительных сообществ, ремонтом модулей и увеличивают площадь фитоочистной системы. На отстойниках хвостохранилища «Карельского окатыша» тоже увеличена площадь фитоочистной системы. Совместно с Институтом химии и технологии редких элементов и минерального сырья КНЦ РАН экологи исследовали характеристики металлургического шлака и разработали рекомендации по его применению для получения строительно-технических материалов.

За 2024 год было получено три свидетельства о государственной регистрации баз данных (здесь институт немного «просел» по сравнению с 2023 годом) и опубликовано 188 научных работ (тут рост количества существенный – на 16 работ больше, чем в 2023 году). Издано две монографии. Одна из них, «Пыление хвостов обогащения апатит-нефелиновых руд: экологическая проблема и пути ее решения», победила в конкурсе монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области в номинации «Технические и естественные науки». Вторая, «Экосистемы в районе Кольской АЭС (Мурманская область): современное состояние», вышла в самом конце года и, возможно, будет также оценена по достоинству на конкурсе 2025 года.

В аспирантуре Института проблем промышленной экологии Севера обучаются 15 человек, два сотрудника защитили диссертации – на соискание ученой степени кандидата биологических и кандидата технических наук.

В поле экологи работали почти круглый год: с февраля по декабрь. С 1991 года в зоне воздействия крупнейших в Евро-Арктическом регионе горно-обогатительных и металлургических комбинатов действует сеть постоянных мониторинговых станций и стационар комплексного экологического мониторинга на озере Имандра. Они позволяют получать уникальные знания о динамике состояния окружающей среды арктических и субарктических регионов Европейской части Российской Федерации, давать современные оценки и прогноз состояния субарктических пресноводных и бореальных наземных экосистем на условно-фоновых и антропогенно нарушенных территориях.

Центр коллективного пользования института стал в большем объеме выполнять анализ для сторонних заказчиков. Это позволяет воспользоваться компенсацией расходных материалов, которые теперь может приобретать заказчик. За восемь месяцев работы масс-спектрометра на анализ поступило более пяти тысяч проб на определение 85 с лишним тысяч показателей – по сравнению с 2023 годом это почти двукратный рост. Обусловлен он, во-первых, включением в аналитическую работу масс-спектрометра с индукционно связанной плазмой, а во-вторых, дополнительным поступлением чистого аргона за счет снабжения внешним заказчиком анализа. В минувшем году в эксплуатацию ввели новый масс-спектрометр и автоматическую систему ионного обмена.

Гербарий ИППЭС КНЦ РАН зарегистрирован в Международном каталоге гербариев мира, к декабрю 2024 года он насчитывал более 19 тысяч образцов растений, грибов, лишайников и микроорганизмов из Мурманской области и других регионов. За год коллекция пополнилась более чем на 400 образцов.

В восьмой раз институт провел VIII Всероссийскую научную конференцию с международным участием «Экологические проблемы северных регионов и пути их решения», совместно с Карельским научным центром РАН организовал третью школу-практику молодых лимнологов на озере Имандра (она впервые она прошла не весной, а летом).

Много внимания уделяют экологи и просветительской деятельности. Ведут ее по разным направлениям: читают лекции для взрослых и молодежи, приходят с практическими занятиями в школы и приглашают детей в лаборатории, публикуют научно-популярные статьи в средствах массовой информации, дают интервью и комментарии журналистам. Заведующий лабораторией геоэкологии и рационального природопользования Арктики Захар Слуковский ведет познавательный телеграм-канал «Колонка лимнолога». Снижать эту активность в институте не собираются: поданные в игровой форме естественнонаучные знания легче всего «впитываются» в детстве, обеспечивая устойчивый интерес на всю жизнь, но и для взрослых повышение уровня экологической грамотности – это большое благо.

- Геологический институт (34)

- Горный институт (38)

- Издательство КНЦ РАН (67)

- Институт информатики и математического моделирования им. В. А. Путилова (9)

- Институт проблем промышленной экологии Севера (43)

- Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья (57)

- Институт экономических проблем (79)

- Международный отдел (7)

- Научная библиотека (6)

- Научно-исследовательский центр медико-биологических проблем адаптации человека в Артике (13)

- Научно-организационный отдел (140)

- НП Наука и университеты (1)

- Общественная жизнь (300)

- Полярно-альпийский ботанический сад-институт (14)

- Управление аспирантуры и магистратуры (1)

- Центр гуманитарных проблем Баренц региона (33)

- Центр коллективного пользования (4)

- Центр наноматериаловедения (9)

- Центр физико-технических проблем энергетики Севера (15)

- Научный архив (14)

- Новости науки (918)

- СМИ о нас (413)

- Видеосюжеты (21)